このページでは,住居侵入事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次

住居侵入事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕直後

住居侵入事件は,逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。特に,現行犯で発覚して問題になった場合には,逃亡などを防ぐ必要性が高く,迅速に逮捕されやすい傾向にあります。

しかし,逮捕されたとしてもその場で全てが手遅れとなるわけではありません。逮捕後に適切な対応を尽くすことができれば,早期に釈放してもらうことができ,生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

全ての住居侵入事件に当てはまるわけではありませんが,逮捕されたとしても速やかな釈放の余地は残っている,という点は知っておいて損のないところでしょう。

この点,逮捕直後には弁護士しか被疑者と接見できないことが通常であり,釈放を目指す動きも弁護士を通じて行う必要が生じやすいです。逮捕直後に適切な弁護士選びができれば,早期釈放の実現できる可能性が大きく高まることは間違いありません。

ポイント

住居侵入事件は,現行犯逮捕の可能性が高い傾向あり

逮捕直後に適切な動きが取れれば,早期釈放の余地がある

②示談交渉時

住居侵入事件に対する刑事処分は,被害者と示談ができるかどうかによって大きく左右されやすいものです。実際に住居を管理している被害者がいる事件のため,その被害者が刑罰を望むかどうかは,処分を決定する際の重要な判断材料になります。

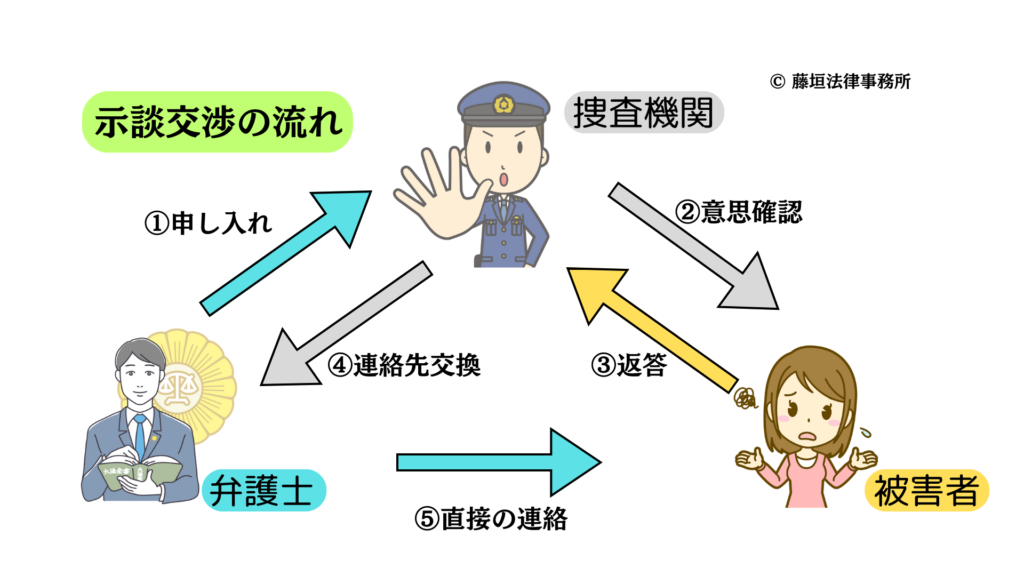

この点,示談交渉には弁護士が不可欠となります。示談を試みるためには,弁護士を介して捜査機関に連絡し,被害者と弁護士との間での連絡を始めてもらう必要があるためです。

そして,示談の成否やその内容は,担当する弁護士によって様々に変わりやすいものです。示談における合意内容は当事者間の自由であり,無数の選択肢があるため,示談交渉の巧拙が示談の内容に直結することも珍しくありません。

そのため,示談を試みたいときには示談に精通した適任の弁護士を選ぶ必要があるでしょう。

ポイント

住居侵入事件の処分結果は,示談の成否に左右されやすい

示談の成否や内容は,弁護士の動きによって変わる

③起訴直後

住居侵入事件の中には,起訴が避けられないものもあります。特に,窃盗目的やわいせつ目的での侵入,継続的な複数回の侵入,プライバシー侵害の程度があまりに大きい内容の侵入など,事件の悪質さが際立っている場合には,特に被害者の許しがない限り,起訴が防げないことも少なくないでしょう。

もっとも,起訴されてしまった後でも,手段を尽くすべき場合は数多くあります。起訴後の対応としてまず行うべきことが,保釈の請求です。

保釈とは,勾留されている被告人(起訴された人)の身柄を,裁判の間だけ釈放する手続を言います。保釈が認められた場合,保釈保証金(いわゆる保釈金)を納めることで,留置施設から釈放してもらい,帰宅することが許されます。

起訴前には釈放が認められなかったケースでも,起訴後の保釈は広く認められることが珍しくないため,特に認め事件では速やかな保釈が肝要と言えます。

もっとも,保釈を求める手続や,保釈が認められた後の手続は,弁護士なしでは困難です。現実的には,弁護士に保釈を請求してもらい,保釈が認められた後の対応も行ってもらうことが必要になるでしょう。

ポイント

悪質と評価される住居侵入事件では,起訴が避けられない場合もある

速やかな保釈のため,弁護士選びを迅速に行うことが適切

④自首の際

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

住居侵入事件は,現行犯で発覚する場合を除き,事件の発生がすぐに被害者や捜査機関へ発覚することは多くありません。そのため,住居侵入事件を起こしてしまったという認識がある場合は,事件発覚前の自首が有力な選択肢の一つと言えます。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。

ポイント

住居侵入事件は,事件発覚前の自首が有力な選択肢の一つ

自首すべきか,どのように自首するかは,弁護士の判断を仰ぐのが適切

住居侵入事件の弁護士を選ぶ基準

①迅速に対応してくれるか

特に身柄拘束をされている住居侵入事件の場合,弁護士の対応の迅速さがその後の流れを大きく左右します。いつ釈放されるか,最終的な刑事処分がどのような内容になるか,といった点が,弁護活動のスピードによって変わってくることは珍しくありません。

一方で,弁護士がいつどのような対応をしてくれるかは,個々の弁護士のやり方により様々です。刑事事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,万一弁護活動がタイミングを逃したものになってしまうと決定的な悪影響につながる可能性も生じてしまいます。

迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。

②的確な聴き取りをしてくれるか

聴き取りに関する弁護士の技量は,弁護活動の質に直結するポイントです。的確な聴き取りは,弁護活動の第一歩と言っても過言ではないでしょう。

住居侵入事件の場合には,以下のような点を特に聴き取ることが望ましいでしょう。

住居侵入事件における主な聴き取り事項

・侵入方法・態様

→どのように侵入したか,どこまで侵入したか,侵入の手段はどのように確保したか等

・侵入の経緯

→侵入を試みたきっかけは何か,なぜ侵入しようと考えたか,侵入後に何をするつもりだったか等

・余罪関係

→侵入の回数・期間,余罪の侵入場所・方法,余罪の発覚の有無等

聴取事項は以上の限りではありませんが,基本的に聴き取るべき事項を的確に聴き取ってくれるかは,弁護士選びの基準とすることが有益です。

一例としては,あまり取り扱いに長けていない場合,余罪に関する聴取が漏れやすい傾向が見られやすく,意識すれば弁護士選びの判断材料とすることも難しくはないでしょう。

③弁護士と円滑に連絡が取れるか

住居侵入事件の解決は,依頼者と弁護士との円滑な連絡が不可欠です。弁護活動を進める中で,改めて確認すべき事実関係が生じることも少なくない上,示談を試みる場合には,提案できる条件や合意内容を,随時連絡を取り合ってすり合わせる必要があります。

もっとも,連絡の方法や頻度は,個々の弁護士によって様々です,「弁護士となかなか連絡が取れない」という問題は,刑事事件のトラブルとして多く耳にするケースの代表例でもあります。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

④事務所所在地

住居侵入事件は,基本的にその住居地を管轄する警察が捜査を行い,同じくその地域を管轄する検察庁や裁判所が取り扱うことになります。また,被害者の住居は事件現場と同一であるため,被害者との接触を試みる際には,やはり住居地を基準とした動きになるところです。

そのため,弁護士の事務所所在地が事件現場となった被害者の住居地から遠い場合,可能な弁護活動の内容に限界が生じる可能性がある,という点には留意しておくことが望ましいでしょう。

なお,相手方との対面や現場の調査は,必ず要するというわけではないため,遠方であることのみを理由に弁護士への依頼を断念する必要まではありません。遠方であることに不安を感じる場合は,その点を直接弁護士に相談してみるようにしましょう。

住居侵入事件で弁護士を選ぶ必要

①早期釈放のため

早期釈放の可能性がある住居侵入事件でも,釈放を目指すための具体的な活動は弁護士に委ねざるを得ません。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。

早期釈放ができるかどうかは,その後の生活に極めて重大な影響を与えやすいものです。そのため,特に事件内容等を踏まえて早期釈放が十分に期待できるケースでは,弁護士選びが非常に重要な動きと言えるでしょう。

②不起訴処分のため

住居侵入の事実を争わない認め事件の場合,不起訴を目指す主な選択肢は示談であることが通常です。もっとも,被害者と親密な交友関係にある場合を除き,弁護士なしでは示談を試みることも困難であるのが一般的でしょう。

弁護士に依頼して初めて,示談ができるかどうかのスタートラインに立つことができ,不起訴処分を獲得できる可能性が生じる,という言っても決して誤りではありません。

また,住居侵入の事実を争う否認事件の場合,法的な争点を明らかにした上で,その争点に関する主張を示すことが重要ですが,これは法的な知識,経験を持つ弁護士なしでは検討が難しい問題です。否認の主張を説得的に行うためにも,弁護士の存在は非常に重要と言えます。

そのため,住居侵入事件で不起訴処分を獲得するためには,弁護士選びが必要不可欠と言えるでしょう。

③家族や関係者との連携のため

身柄事件の場合,逮捕勾留されたご本人は,自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため,連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。

逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段

1.手紙の送受

→数日~1週間ほどのタイムラグが避けられない

2.(一般)面会

→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない

3.弁護士の接見

→時間的制限なくコミュニケーションが可能

手紙の送受は現実的でなく,面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため,ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。

身柄事件で必要な連絡を取り合うためには,弁護士への依頼が適切です。

④適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。

この点,個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは,弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため,取調べ対応に万全を期すためには,弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。

住居侵入事件における弁護士選びの準備

①経緯や状況をまとめる

住居侵入事件で弁護士に法律相談を行うに当たっては,まず,現在に至るまでの経緯と現在の状況を正しく伝えることが出発点になります。

住居侵入の事実が間違いない事件であれば,被害者とはどのような関係か,なぜ侵入してしまったか,どのように侵入したか,侵入後に何をしてしまったか,といった経緯を明らかにした上で,現在は捜査を受けている状況なのか,当事者間で何かやり取りをしているのか,といった現状に関する事情を共有することが有益でしょう。

弁護士による案内は,事件の経緯と現在の状況を踏まえて行うことになります。そのため,弁護士選びの前提として,弁護士から適切な案内を受けるためにも,経緯や状況をまとめておくとよいでしょう。

②余裕を持った予算の検討をする

弁護士に依頼する場合,弁護士費用と示談金の負担が想定されます。弁護士選びに当たっては,この両方の経済的負担ができるよう,予算を検討することが望ましいところです。

この点,弁護士費用については,法律事務所によって様々ではありますが,一般的な目安を把握することはそれほど難しくありません。必要に応じて,相談先の弁護士に直接確認してもよいでしょう。

ただし,身柄拘束を受けており,余罪を含めた長期間の逮捕勾留が見込まれる場合には,弁護士費用は大きくなりやすく,目安の金額も特定しづらいです。このようなケースでは,できるだけ余裕を持った予算の準備が適切と言えます。

また,示談金については,弁護士費用以上に金額の見通しを持ちづらいところです。特に,住居侵入事件の示談では,被害者又は加害者の転居が争点になり,転居費用の負担という問題が生じやすい点に特徴があります。転居費用が上乗せされる場合,示談の経済的負担は大きく変わるでしょう。

そのため,住居侵入事件では,弁護士費用と示談金の両方について,余裕を持った予算の準備が望ましい場合に注意しておくことをお勧めします。

③できるだけ早期に相談する

弁護士への依頼は,早期であることが非常に重要となる場合が少なくありません。住居侵入事件の場合には,特に身柄拘束を受けている場合,早期釈放を求めたり事件の速やかな解決を目指したりするため,弁護活動の速やかさが必要不可欠です。

当然ながら,弁護活動は法律相談や依頼の後でなければ開始されないため,弁護士への相談が早期でないと,弁護活動の遅れにつながりかねません。不測の不利益を避けるためにも,弁護士への相談はできるだけ早期に行うべきである,という点に注意しましょう。

住居侵入事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①弁護士への信頼感の重要さ

弁護士への依頼に際して軽視すべきでない点に,弁護士への信頼感が挙げられます。弁護士に依頼した場合,弁護活動の内容やその成果は,弁護士から報告を受ける方法で把握するほかありません。つまり,弁護士の動きを弁護士自身から教えてもらうしかなく,その真偽をチェックする手段もないため,依頼者には弁護士を全面的に信頼する以外の方法が存在しないことになります。

弁護活動の内容や結果がよく分からなくても,良い結果が出ていれば現実的な問題はあまりないかもしれません。しかし,住居侵入事件の場合,示談が奏功しなかったり,早期釈放のできない事件であることが後で分かったりと,事前の想定や目標よりも不利益な状況になる可能性は十分にあります。そして,良くない結果となったとき,それでも弁護士の動きに納得できるか,という点は非常に大きな問題です。

そのため,弁護士に依頼する際には,弁護士への全幅の信頼が必要であることを踏まえ,依頼する弁護士を心から信頼することは可能か,という点を慎重に検討することをお勧めします。

②早期釈放の困難さ

逮捕勾留された住居侵入事件の中には,その内容上,早期釈放の余地が現実的にないものも多くあります。その場合は,釈放のためには被害者との示談が成立する以外に方法がありませんが,事件の悪質性などを背景に,被害者が示談に応じてくれないケースが多いため,どうしても早期釈放を断念することになりやすいでしょう。

早期釈放の困難なケースに該当する場合,弁護士の活動や方針に関わらず,何をしても早期釈放には至らないことが通常です。早期釈放が十分に可能な住居侵入事件も確かにありますが,一方で早期釈放が困難な住居侵入事件も存在することは,十分に留意しておくことをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。