このページでは,ストーカー規制法違反の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

LINE相談24時間受付中

ストーカー規制法違反で逮捕される可能性

ストーカー規制法違反の事件は,ケースによっては逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。ストーカー事件の場合,個別の被害者が存在するため,主に被害者への悪影響や被害の拡大を防ぐため必要が大きい場合に,逮捕が選択されやすい傾向にあります。

ストーカー規制法違反で逮捕の可能性が高い場合としては,以下のようなケースが挙げられます。

ストーカー規制法違反で逮捕の可能性が高いケース

1.被害者の身体に危害の加わる恐れがある場合

2.警告や禁止命令を受けた後に継続した場合

3.期間や回数が著しい場合

【1.被害者の身体に危害の加わる恐れがある場合】

事件の内容から,今後被害者の身体に何らかの危害が加わる恐れがあると判断される場合,被害者を保護するため逮捕の可能性が高くなりやすいです。

危害の恐れの大きさは個別の判断とはなりますが,ストーカー行為の一環として身体への被害を示唆する言動があった場合,実際に身体への危害を加えようとした事実がある場合などは,危害の恐れが大きいと判断されやすいでしょう。

【2.警告や禁止命令を受けた後に継続した場合】

ストーカー事件では,いきなり刑事事件として捜査が行われるのではなく,警告又は禁止命令という形で,今後同様の行為をしないように求める告知が行われる流れが多く見られます。そして,警告や禁止命令を行った場合,これにもかかわらずストーカー行為が継続していれば,そこで刑事事件の対象とし,捜査や処分へと進むことになります。

この点,警告や禁止命令を受けたにもかかわらず,それでもストーカー行為が継続されているケースでは,逮捕以外に被害の拡大を防ぐ手段がないと判断されやすいため,捜査に際して逮捕が選択される可能性が高くなります。

特に,警告や禁止命令があってから,期間を空けずにストーカー行為が継続されている場合だと,逮捕の可能性が高まりやすいでしょう。

【3.期間や回数が著しい場合】

ストーカー行為の期間が著しく長い場合や,加害行為の回数が著しく多い場合には,逮捕しなければ大きな被害につながりかねないと判断され,逮捕の可能性が高くなりやすい傾向にあります。期間が長い場合には,その間のどこかで警告や禁止命令を受けているケースも少なくないでしょう。

また,長期間・多数回のストーカー行為の中で,被害者から明確に拒絶され,被害者が接触を望んでいないことが明らかになる場合も多く見られますが,被害者から拒絶されてもなお継続している場合には,特に逮捕の可能性が高くなりやすいところです。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント

現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕

捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ

→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント

通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕

逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪

2.犯罪を疑う充分な理由がある

3.急速を要するため逮捕状を請求できない

4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

| 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |

| 逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |

| 一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |

逮捕後の流れ

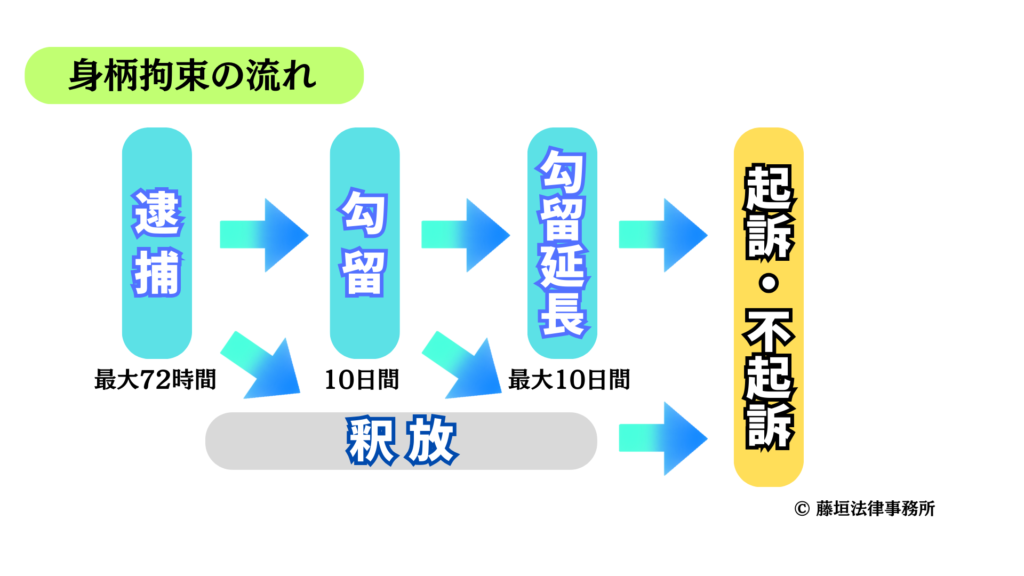

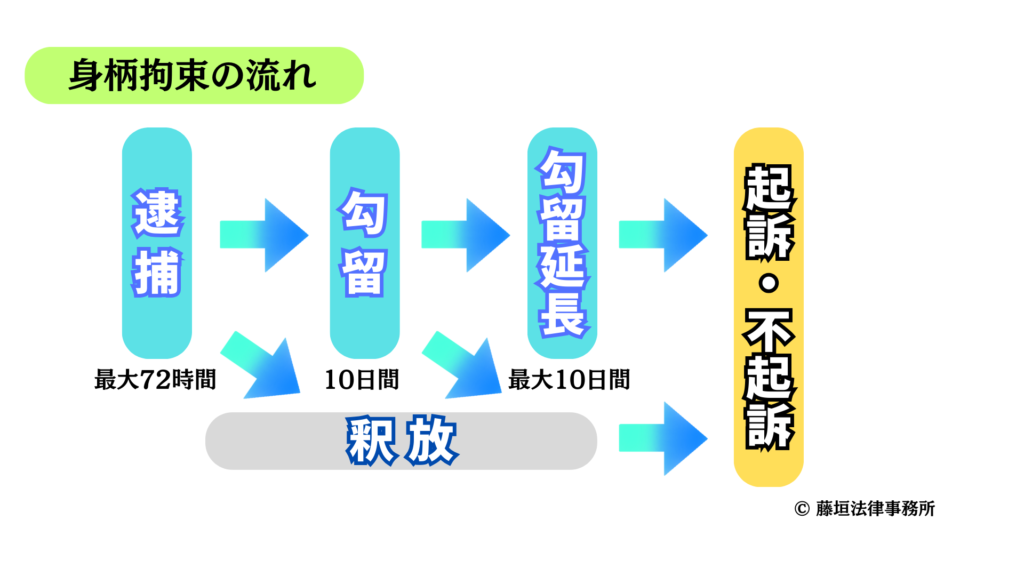

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。

その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント

逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る

勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。

そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。

さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。

逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。

そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。

一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。

逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

ストーカー規制法違反で逮捕を避ける方法

①自首

ストーカー規制法違反における逮捕は,捜査機関から見て加害者の意思や行動が分からない,という点が大きな理由になりやすいものです。捜査機関としては,捜査の途上で被害の拡大が生じることは絶対に防ぐ必要があるため,加害者が被害者に再度接触を試みる意思がある場合や,被害者に接触するための具体的な行動に及ぶ場合には,逮捕によって確実に防ぐ必要があります。

逆に,加害者が被害者に接触する意思を全く持っておらず,真摯に捜査協力を行う意向であれば,逮捕の必要性は低いため,逮捕されずに済む可能性が高くなります。

この点,加害意思がないことや捜査協力の意向があることを示す有力な手段が,自首です。自首は,自身の犯罪事実を捜査機関に告げ,捜査や刑罰を求める行動であるため,誠意を把握してもらいやすく,逮捕回避にとって非常に有益な動きと言えるでしょう。

②示談

ストーカー規制法違反の事件は,具体的な被害者が存在する事件のため,逮捕するかどうかは被害者側の意向を踏まえ,被害者への配慮を考えて判断されることになります。そのため,当事者間で事件が解決しており,被害者が加害者の逮捕を求めていない場合には,現実的に逮捕されることは考えにくくなると言えます。

この点,当事者間で事件を解決するための有力な方法が,示談です。示談が成立すれば,被害者への配慮を目的に逮捕する必要性はほとんどなくなるため,逮捕回避に大きく近づくことになるでしょう。

③接触を控える

当事者間で連絡を取る手段がない場合のように,示談などの積極的な動きに出ることが難しい場合には,まず今後の接触を控えることが重要です。

逮捕をするかどうかは,被害者を守る必要があるかどうかを大きな基準として判断しますが,長期間被害者への接触が何もない状態が継続していれば,その後に突然加害行為が再発する可能性は決して大きくないため,逮捕までは必要ないとの判断が得られやすくなります。

加害行為に心当たりがある場合には,接触を控えることと同時に自首を試みることが有益になりやすいですが,自首が難しい事情がある場合には,まず新たな接触をしないことに努め,加害の意思がないことを行動で示していくことをお勧めします。

ストーカー規制法違反の逮捕は弁護士に依頼すべきか

ストーカー規制法違反の事件で逮捕の回避を目指す場合には,弁護士への依頼が有力です。できる限り弁護士への依頼を行うことが適切でしょう。

弁護士への依頼により,以下のようなメリットが見込まれます。

①逮捕が懸念される状況か分かる

ストーカー規制法違反の場合,警告など刑事手続以前の段階にとどまっている状況であれば,逮捕の心配をする必要がない場合も少なくありません。そのようなときは,何か積極的な動きを試みるのではなく,端的に被害者と主張する相手への接触を止める方が効果的な対応にもなりやすいでしょう。

逆に,ただ相手への接触を止めるだけでは逮捕の心配が残ってしまう場合であれば,相手への接触を試みないことに加え,逮捕回避のための積極的な行動に出る必要があります。

弁護士に依頼することで,現状ではどのくらい逮捕が懸念されるか,判断してもらうことができるでしょう。加えて,逮捕が懸念される程度に応じて,どのような対応をするべきか,具体的な行動方針についても指示や案内を受け,一緒に進めてもらうことが可能になります。

②適切な被害者対応が分かる

ストーカー規制法違反の事件は,多くの場合,当事者間の意向にズレのあることが見受けられます。例えば,一方はしっかり話し合いたいと希望しているが,もう一方は接触自体したくない,といったように,解決方法に関する温度差が生じていることは珍しくありません。

そのため,被害者への対応方法を自分で考えていると,往々にして判断を誤りやすく,最悪の場合には自ら逮捕を招く結果になりかねません。

この点,弁護士へ依頼すれば,相手の希望を踏まえた適切な対応方法を弁護士から案内してもらうことが可能です。また,必要に応じて弁護士が窓口となって対応してもらうこともでき,被害者対応を誤ってしまうリスクは防ぐことができるでしょう。

③不適切な逮捕を抑止できる

ストーカー規制法違反のように,具体的な被害者がいる事件類型では,特に被害者側の主張が強い場合,被害者保護を重視するあまり本来不要な逮捕に踏み切られるケースも散見されます。しかし,逮捕は,逮捕される側に極めて大きな不利益を負わせる手続であるため,安易に行われるべきものではありません。

この点,弁護士に依頼し,弁護士が法的な検討や指摘ができる状況であれば,法的に不適切な逮捕を抑止する効果が期待できます。弁護士が入っている場合,捜査機関もあまりいい加減な捜査手続を取ることはできないため,弁護士が目を光らせることで慎重な捜査を求める結果につながりやすいでしょう。

ストーカー規制法違反の逮捕に関する注意点

①逮捕後の拘束期間

刑事事件では,逮捕されると,最長72時間以内に「勾留」という身柄拘束の手続に移行するかが判断されます。勾留された場合,10日間の身柄拘束が行われ,更に「勾留延長」となれば,追加で最大10日間の身柄拘束の対象となります。

この点,ストーカー規制法違反の事件は,1回きりの出来事ではなく,継続的に何らかのトラブルが起きている場合が大半です。1回だけのトラブルであれば,そもそもストーカー行為と位置付けられるかという疑問も残るため,ストーカー事件は,その性質上複数の出来事が一体になったものと言えるでしょう。

そうすると,事態の全容解明や適切な処分の検討には相応の時間がかかるため,身柄拘束の期間は長くなりがちです。場合によっては,ある1件で逮捕勾留をした後,別の事件で逮捕勾留を行うことで,より長い拘束期間を確保する運用が行われる可能性も考えられます。

ストーカー規制法違反の場合,逮捕されたケースの拘束期間が長期に渡る場合もある,という点はあらかじめ注意することをお勧めします。

②取調べ対応と逮捕の関係

ストーカー規制法違反で取り調べを受ける場合,自ら逮捕を招かないよう注意すべき点があります。それは,相手との接触を予期させる発言をしない,ということです。

ストーカー規制法違反の事件を取り扱う捜査機関としては,当事者間がその後接触する,という事態を最も避けなければなりません。それが被害者側の最大の希望である上,接触されると被害の拡大が避け難いと考えるためです。

そのため,取調べの中で,加害者とされる人物が自身の行為の重大性を把握していない場合や,今後も話し合いたい,しっかりと考えを伝えたい,といった意思を示している場合には,逮捕して加害行為を食い止めなければならないという判断を招く可能性が高くなるのです。

取調べに際しては,当事者間の接触を図る意思がない,ということを十分に把握してもらえるよう努めることをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所