このページでは,ストーカー規制法違反の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次

ストーカー規制法違反で不起訴を目指す方法

①警告を受けた場合の対応

ストーカー規制法違反の事件では,いきなり刑事事件として捜査を行うのではなく,加害者に警告を行う取り扱いが広く行われています。警告は,ストーカー行為を二度と行わないように注意喚起する措置で,これに反してストーカー行為を継続すると重い刑事処罰の対象となり得るため,刑事事件に発展しないための抑止力を期待して行われるものです。

この点,ストーカー行為に関する警告を受けた場合には,その後一切相手方への接触を試みない,という方法を取るのが,不起訴のための最善策となりやすいでしょう。警告された段階で,相手が自分との接触を希望していないことが明らかであるため,どのような方法であっても接触を試みることがプラスになる可能性はありません。

なお,警告のみで終了した場合には,事件を起訴するか不起訴するかという判断自体が生じないため,厳密には不起訴ではありませんが,不起訴処分すら必要のない結果であるという点で,不起訴よりさらに有益な結果と言えるでしょう。

ポイント

警告を受けた段階で,相手への接触を断つことが最も有益

②当事者間での解決

ストーカー行為をしてしまった後,相手が警察に被害申告などせず当事者間で解決する,という形を目指したい場合も考えられますが,この場合には,その後一切相手方に接触しない,という方法で解決を目指すのが最も適切でしょう。

当事者としては,安心のために「相手が解決する意思を示した」ことを確認したい,と考えてしまいますが,相手にそのような意思表明を求めることはいささか現実的ではないことが多く見られます。場合によっては,相手に解決の相談を試みる動き自体が,ストーカー行為の継続と理解されてしまい,大きな不利益につながりかねません。

ストーカー規制法違反の事件の場合,当事者間での解決は積極的に形に残すことが難しく,互いに今後何もしないという消極的な解決が現実的であるケースが多いでしょう。自分が安心できる方法を望んでしまいがちですが,安心を求めるあまりかえって不利益を被らないように注意したいところです。

ポイント

当事者間での解決は,解決内容を形に残す方法を取ることが難しい

今後何もしない,という消極的解決が現実的になりやすい

③呼び出しへの対応

ストーカー規制法違反の事件で警察から呼び出しを受けた場合,不起訴を目指す上で非常に重要となるのは,相手に接触しない意思を明確に表明することです。

ストーカー事件とされるものは,その類型上,加害者から被害者に対する継続的な連絡や接触が非常に懸念されやすい傾向にあります。そして,今後の接触が心配される事件であればあるほど,刑罰を科し,刑罰による抑止力の効果を期待する取り扱いが多くなります。一度刑罰を受けてしまうと,その後に重ねて刑罰を受ける際,前科を踏まえてより重い刑の対象となってしまうため,刑罰にはその後の再発を踏みとどまらせる効果があると理解されているのです。

逆に,刑罰を科さなくても再発が見込まれないのであれば,不起訴となる可能性が高くなるということになります。呼び出しを行う捜査機関としても,今後の接触が心配されるかどうかによって取り扱いを変えようという意図があるケースも少なくありません。

ポイント

呼び出しへ対応する際には,相手に接触しない意思を明確に表明する

④言い分がある場合

ストーカー規制法違反の事件では,相手との言い分に相違があるケースが少なくありません。その場合,相手の言い分のみを鵜呑みにしようとする捜査機関の対応に不満が生じることも珍しくはないでしょう。

ただ,言い分がある場合には,言い分を表明するかどうか,表明する場合にどのような方法を取るべきかは,慎重な検討が望ましいところです。その判断を誤った場合,不起訴処分を自ら遠ざける可能性も否定できません。

まず,捜査機関に伝えるべき言い分は,犯罪の成否や犯罪行為の内容に影響を及ぼす点のみとするのが適切です。それ以外の情報は,捜査機関にとって不要であり,耳を傾ける意思が捜査機関にないため,伝えるメリットに乏しいと言えます。しかも,犯罪事実を認める事件であれば,反省をしていないとの評価につながる可能性もあり,デメリットすら生じかねません。

また,言い分を示す際は,できる限り冷静に,内容を整理した形で行うことが適切です。逆に,最も避けるべきは「相手と話をしてハッキリさせたい」など相手との接触を希望するスタンスで,このような態度は被害者への接触が危険視されるため,むしろ不起訴処分にすべきでないとの判断を促す可能性もあり得るでしょう。できれば,弁護士に依頼の上,弁護士を通じて言い分を表明することをお勧めします。

ポイント

捜査機関に伝えるべき言い分は,犯罪の成否や犯罪行為の内容に影響する点

相手と話をしたい,というスタンスは表明すべきでない

ストーカー規制法違反で不起訴になる可能性

ストーカー規制法違反の事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件です。

まず,ストーカー規制法違反の場合,捜査に着手する前に警告や禁止命令といった,今後のストーカー行為をやめるよう求める措置が取られるケースも少なくありませんが,警告や禁止命令は,それに従っている限り起訴しないことを念頭に置いたものです。そのため,警告や禁止命令を受けた後,その措置に従って特段の動きを取らなければ,起訴されることは考え難いでしょう。

もっとも,内容や程度が悪質と評価される事件の場合,警告や禁止命令なく捜査の対象となることも考えられます。このケースでは,その後に何もしなくても起訴されてしまう可能性があり得ます。

現実に犯罪捜査の対象となった場合には,示談等によって被害者との間での解決を目指すことが有力でしょう。当事者間でトラブルが解決し,被害者が加害者の刑罰を望まないとの意向を表明した場合には,不起訴となることが見込まれやすいと言えます。

ポイント

警告や禁止命令に従っている場合,起訴されることは考え難い

捜査を受けた場合には,被害者との示談を目指すことが有力

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし

捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分

捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予

犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合

→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず

→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント

不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある

認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

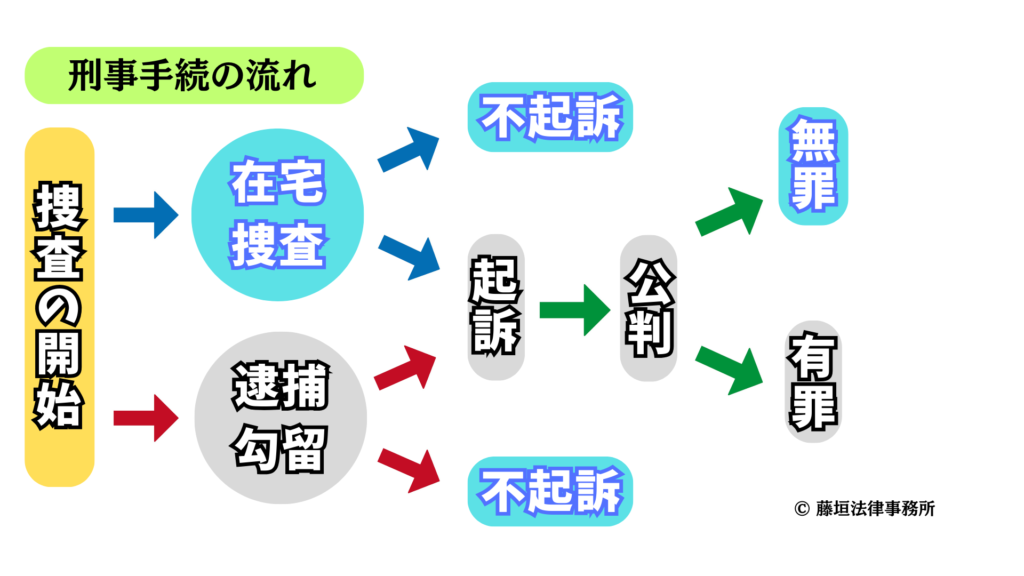

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。

刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。

裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント

逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分

逮捕と不起訴は両立する

起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。

前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。

前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。

前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。

ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

ストーカー規制法違反で不起訴を目指す場合の注意点

①示談による解決の有効性

ストーカー規制法違反の事件で不起訴を目指す場合,具体的な方法は示談が最も有力である場合が非常に多いところです。逆に,示談をして被害者の許しを得る以外には具体的な方法に乏しい場合も多い,という点には注意が必要となるでしょう。

ストーカー事件とされるトラブルは,個別の被害者を保護することが非常に強く重視されるため,被害者側の意向が処分結果に直接影響しやすいと言えます。裏を返せば,被害者を保護する必要がほとんどない場合,重大な処分は必要がないと理解されやすいことになります。

ただし,事件類型的には,示談による解決が難しいケースが多いという面もあるため,あわせて注意が必要です。示談交渉を通じて関わりを持つこと自体を希望しない被害者が多く,示談を試みても「示談は不要だから今後接触してほしくない」などと接触拒否の意向を示されることが少なくないためです。

ストーカー規制法違反の場合,示談が非常に有効な解決手段であるものの,その実現が難しいケースも多い,という点を踏まえておくことが適切です。

②行為の悪質性の判断基準

ストーカー行為が悪質であるほど,重大な処分の対象になりやすく,不起訴を目指すことも難しくなります。この点,行為が悪質であるかどうかの判断は,本人の意図ではなく第三者の客観的な観点を基準に行う,ということには注意が必要です。

例えば,ただ相手と話し合いをしたい,という気持ちで「つきまとい等」に当たる行為を繰り返していた場合,その「つきまとい等」の行為が悪質であるかどうかを判断するにあたって,ただ相手と話し合いをしたいと思っていた,という点を十分に評価してくれることは期待できません。なぜなら,ただ話し合いをしたい,という気持ちであることは,行為が悪質でないことの理由にはなり得ないためです。話し合い目的であっても,恨みの気持ちをぶつける目的であっても,同様に悪質とみなされることを想定しておくのが適切でしょう。

この場合,行為の悪質さは,端的に行為の内容を客観的に評価して判断されることが通常です。

③否認の主張をする場合

被害者や捜査機関の言い分が自分の認識と違う場合,否認の主張も有力な対応です。もっとも,自身の主張が法的に否認になっているか,という点は,十分な確認が必要です。

特に,行為の内容に争いがなく,その動機や目的が違うという主張は,否認の意味を成しておらず,メリットがないことに注意が必要でしょう。例えば,「その行為をしたのは,嫌がらせ目的ではなく復縁したいと思っていたからだ」という主張がこれに当たります。

ストーカー規制法違反に該当するのは,「恋愛感情その他行為の感情」や「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を満たす目的で行為を行った場合です。そのため,嫌がらせ目的であっても,復縁目的であっても,同様にストーカー規制法違反には当たることとなります。

否認の方針を取る場合には,法的な主張の方針を事前にしっかり検討することが適切です。安易に判断することなく,弁護士に依頼・相談などして慎重に動くことをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。