このページでは,侵入窃盗事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

目次

侵入窃盗事件で逮捕される可能性

侵入窃盗事件は,逮捕の可能性が非常に高い事件類型と言えます。捜査を行い,被疑者が特定できたとなれば,逮捕をする方が通常です。

侵入窃盗事件で被疑者を逮捕する場合,以下のような理由があることが考えられます。

侵入窃盗事件で逮捕する理由

1.行為の違法性が高い

2.被害が重大である

3.事件の再発を防ぐ必要が大きい

4.重大な刑罰が見込まれやすい

【1.行為の違法性が高い】

侵入窃盗事件は,被害者の自宅など,そのプライバシーが保護されるべき場所に侵入した上で,保管している金品を窃取するという内容であり,その行為の違法性は高いものと理解されます。少なくとも,「思わず行ってしまった」「魔が差した」といった理由で起きる事件ではなく,実行するには犯罪行為に及ぶ明確な意思を持ち続けていることが必要であるため,実行することの悪質性,違法性が重く評価されやすいのです。

被疑者を逮捕するかどうかは,逃亡や証拠隠滅の恐れを基準に判断されますが,違法性の高い行為に及んだ被疑者の場合,規範意識が低いと評価され,逃亡や証拠隠滅の危険が類型的に大きいと判断される傾向にあります。そのため,行為の違法性を踏まえて逮捕する可能性が高くなります。

【2.被害が重大である】

侵入窃盗事件では,被害者の経済的な損害はもちろん,自宅等に侵入されたことによる精神的苦痛が大きく,被害者に生じた損害は重大なものと理解されています。被害者としては,なぜ侵入されたか,何が盗まれたかを把握できないまま,いつ再度の被害に遭うか分からない不安な時間を強いられることになります。

そのため,侵入窃盗事件の被疑者を特定した場合には,被害者保護の観点から被疑者を逮捕し,被疑者と被害者を物理的に切り離す取り扱いがなされる傾向にあります。

【3.事件の再発を防ぐ必要が大きい】

侵入窃盗事件は,1回だけで終わるのでなく,同一の場所で繰り返し行われることが多く見られます。加害者が侵入方法を確保した場合,同じ方法で複数回に渡って侵入を試み,その都度金品を窃取することになりやすい事件類型と言えます。

そのため,侵入窃盗事件の捜査における重要な目的の一つが「被害の再発を食い止めること」であり,確実に再発を防ぐ手段として逮捕が選択されることになりやすい傾向にあります。

【4.重大な刑罰が見込まれやすい】

違法性や損害の大きな事件である侵入窃盗は,加害者に対する刑罰が相応に重大なものとなりやすいところです。公開の裁判(公判)が行われた上で,場合によって実刑判決を含む重い処罰の対象となることも考えられます。

刑事事件の捜査に当たっては,見込まれる刑罰が重大であればあるほど,被疑者の逃亡や証拠隠滅が懸念される,との理解が一般的です。そのため,逃亡や証拠隠滅を防止する目的で,逮捕が選択される可能性が高くなります。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント

現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕

捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ

→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント

通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕

逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪

2.犯罪を疑う充分な理由がある

3.急速を要するため逮捕状を請求できない

4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

| 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |

| 逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |

| 一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |

逮捕後の流れ

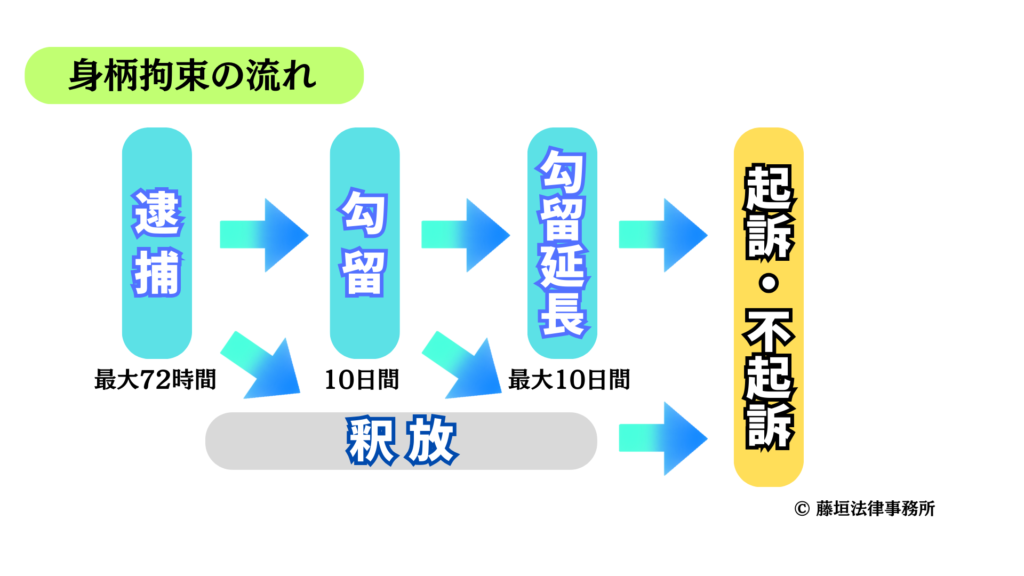

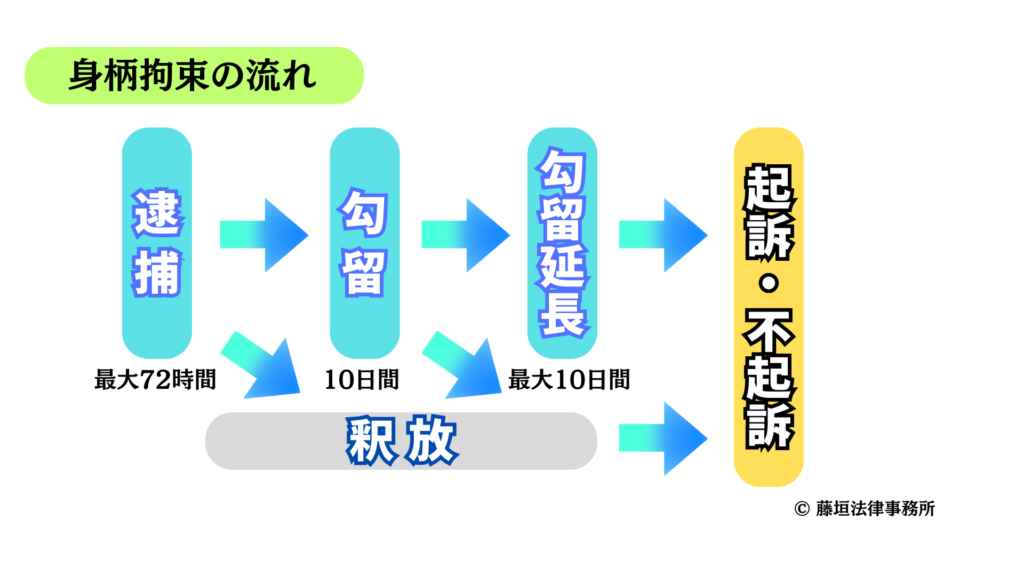

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。

その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント

逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る

勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。

そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。

さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。

逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。

そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。

一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。

逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

侵入窃盗事件で逮捕を避ける方法

①自首の試み

侵入窃盗事件の加害者となってしまった場合,事件発覚前など捜査を受けていない段階であれば,逮捕回避の手段として自首を行うことは有力です。

自首は,捜査機関に対して犯罪事実を自ら申告し,捜査や処分を求めることを言いますが,自らの侵入窃盗を捜査機関に申告する加害者の場合,その後に逃亡や証拠隠滅を図る可能性は低いと評価されるのが一般的です。自発的に捜査や処分を求めておきながら,その後に刑事責任を逃れる行動に出るのは不合理であるためです。

ただし,法的に自首が成立するのは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚していない場合のみです。捜査機関が犯罪事実を把握しており,捜査によって犯人を特定した後であると,自ら出頭しても自首には当たらなくなってしまうため,できるだけ早期の検討が望ましいところです。

②積極的な捜査協力

認め事件,否認事件のいずれについても,捜査協力の姿勢を見せることは逮捕の可能性を引き下げる結果につながりやすい行動です。

逮捕は,捜査の妨害を防ぎながら円滑に証拠収集を図る手段であるため,捜査が妨害される恐れがどの程度あるか,という点は,逮捕をするかどうかの重要な判断基準となります。そのため,積極的な捜査協力を尽くしている場合には,逮捕をしなくても捜査の妨害は見込まれづらく,逮捕の必要性も低いと判断されやすくなるのです。

具体的な捜査協力としては,以下のような対応が有力でしょう。

捜査協力の内容

1.出頭の求めに応じる

→出頭を求められた際に,出頭日時の調整に積極的に応じる

2.不要な黙秘を控える

→質問にはできる限り回答し,情報を伏せようとしていないことを表明する

3.証拠物の提出に応じる

→物品の提出を求められた場合には,自ら持参などする

③示談の試み

侵入窃盗事件における逮捕の判断は,被害者への配慮の面が非常に大きいものです。裏を返せば,被害者への配慮を要しない場合には,逮捕の必要性も小さくなるということができます。

この点,被害者の配慮を要しない場合の代表例が,当事者間ですでに解決しているケースです。当事者間で損害が補填されている,事件の再発がないと見込まれる,被害者が加害者の刑事処罰を希望しない,といった状況であれば,逮捕をしてまで被害者保護を図る必要はないとの判断が通常でしょう。

そのため,当事者間での解決を目指すために示談の試みをするのは有力な手段でしょう。示談が成立し,当事者間で事件が解決した場合には,逮捕回避につながるほか,最終的な刑事処分においても不起訴をはじめとする軽微な取り扱いが見込まれやすくなります。

侵入窃盗事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

侵入窃盗事件の逮捕に関する対応は,可能な限り弁護士に依頼し,弁護士を通じての対応を行うことを強くお勧めします。

侵入窃盗事件は,基本的に逮捕が見込まれやすい事件類型です。侵入窃盗事件の被疑者は,逮捕されやすい状況にあると言えるでしょう。そのため,逮捕の回避を目指す場合には,漫然と対応していては不十分であり,積極的に適切な行動を尽くす必要があります。

また,逮捕の回避を目指す場合も,逮捕後に早期の釈放を目指す場合も,具体的な対応方法をどうすべきかは個別の状況,内容等によって様々に変わります。具体的な判断は専門性のある弁護士に仰ぐことで,適切な対応を尽くせるよう万全の体制を設けることが有益です。

侵入窃盗事件の逮捕に関する注意点

①逮捕が回避できない可能性

侵入窃盗事件の場合,逮捕の回避を目指しても,結果的に逮捕がなされてしまうことは珍しくありません。それだけ,侵入窃盗事件は重大な事件類型であり,逮捕の可能性が大きいと評価されやすいものです。

そのため,侵入窃盗事件で逮捕回避を目指す場合には,結果が伴わない可能性をあらかじめ踏まえておくことが望ましいところです。

もっとも,逮捕がなされたとしても,逮捕回避を目指す動きが無駄であるということではありません。多くの場合,逮捕回避のための行動は,最終的な刑事処分の軽減につながりやすい行動でもあるため,自身にとって有益な行動である,ということは間違いありません。

②逮捕後の拘束期間が長い可能性

侵入窃盗事件は,逮捕された場合に早期釈放が難しく,身柄拘束の期間が長期化しやすい事件類型です。

逮捕されると,最大72時間以内に「勾留」という身柄拘束の手続に移行するかが判断されます。勾留が決定されると10日間の身柄拘束がなされ,さらに「勾留延長」となると加えて最大10日間の身柄拘束が生じます。

侵入窃盗事件の場合,勾留及び勾留延長が必要となりやすいため,合計20日間の勾留を想定しなければならないケースが多いでしょう。また,余罪がある場合には,余罪で再度逮捕され,20日間の勾留が繰り返されるケースもあります。その場合には,より長期の身柄拘束も考えられるため,注意が必要です。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。