このページでは,侵入窃盗事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次

侵入窃盗事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕されたとき

侵入窃盗事件は,捜査に際して被疑者を逮捕することが非常に多く見られます。身柄拘束をすることで,逃亡や証拠隠滅を防ぎながら捜査を行うケースの多い事件類型と言うことができるでしょう。

そのため,侵入窃盗事件の捜査において,逮捕は出発点の一つであり,被疑者に対する本格的な捜査の開始を意味するものでもあります。

これは裏を返すと,逮捕された被疑者は,逮捕後の本格的な取調べなどの捜査に適切な対応をする必要がある,ということになります。捜査への対応をどうできるかによって,その後の取り扱いや刑事処分の結果が大きく左右することは珍しくないためです。

もっとも,個別のケースでどのような対応が適切かを判断することは,専門的な知識経験を持った弁護士以外には困難です。逮捕後の対処を誤らないため,逮捕されたときには速やかな弁護士選びが重要となるでしょう。

ポイント

侵入窃盗事件は逮捕がなされやすい

逮捕後の対応を適切にするため,弁護士への依頼をするべき

②示談を目指すとき

侵入窃盗事件の刑事処分は,被害者との間で示談が成立したか,という点が決定的な影響を及ぼすことが少なくありません。漫然と手続が進めば起訴され実刑判決が懸念されるケースでも,早期に示談が成立することで不起訴処分となり,刑罰自体を受けない結果になることすらあります。

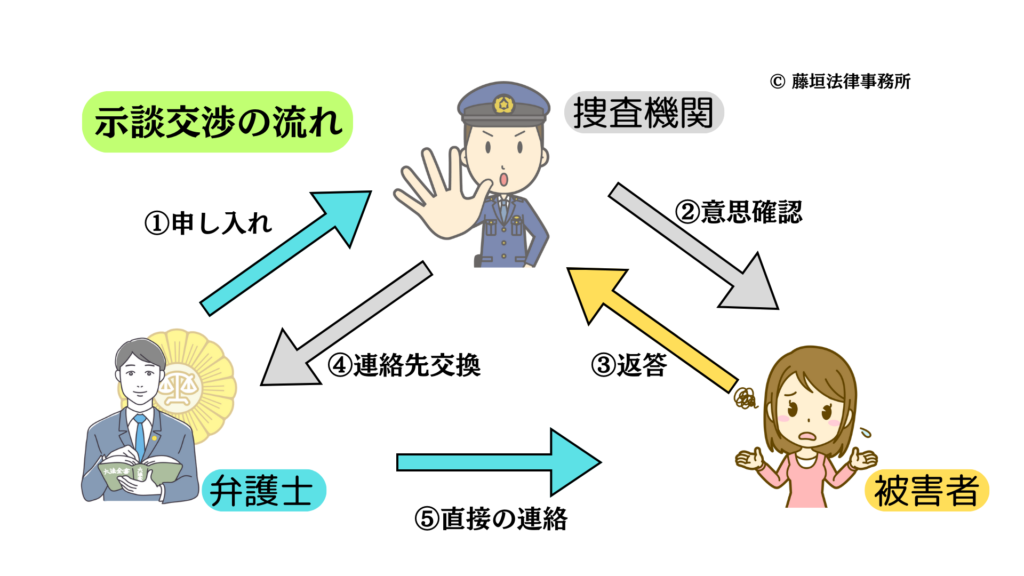

ただ,実際に示談を試みるためには,弁護士に依頼をし,弁護士を通じて行うことが不可欠です。当事者や親族同士で直接の連絡を取らせるわけにはいかないため,弁護士が捜査機関に示談を申し入れ,被害者側の了承があれば弁護士と被害者との間で連絡先を交換する,という運用が取られています。

そのため,事件解決のために示談を目指すときには,示談の対応に適した弁護士を選ぶべきタイミングと言えるでしょう。

ポイント

侵入窃盗事件の処分は,示談の有無で決定的に変わりやすい

示談の試みには弁護士が不可欠

③起訴されたとき

侵入窃盗事件は,犯罪事実に間違いがなければ起訴が見込まれる事件類型です。この点,起訴される場合の具体的な手続には,「公判請求」と「略式請求」の二つがあります。

起訴の手続

1.公判請求

→公開の裁判を行う手続。罰金にとどまるケースはあまりない

2.略式請求

→公開の裁判を省略する手続。罰金刑になる

一般的に,公判請求よりも略式請求の方が軽微な処分とされています。略式請求であれば,公開の裁判を受ける必要がなく,処罰は比較的軽微な罰金刑となるためです。逆に,罰金刑にはとどまらない重大な事件では,略式請求はできず公判請求を用いることになります。

この点,侵入窃盗事件での起訴は,基本的に公判請求となることが多いでしょう。それだけ重大事件と位置付けられやすく,見込まれる処罰も小さなものではないということになります。

そのため,侵入窃盗事件で起訴された場合には,公判で適切な対応を尽くし,少しでも軽微な処分にとどめる動きが非常に重要となります。

公判請求への対応を行う際は,十分な弁護士選びをするべきでしょう。

侵入窃盗事件の弁護士を選ぶ基準

①速やかな接見が可能か

侵入窃盗事件は,逮捕勾留を伴う身柄事件であることが非常に多いです。そのため,侵入窃盗事件の対応を行う弁護士は,身柄事件に不可欠な接見を行う必要があります。

特に,逮捕後の初回の接見は,被疑者本人が誤った対応をしていれば正す必要があるほか,事件の内容を把握したり親族との連携を仲介したりするためにも非常に重要なものです。初回の接見は,どれだけでも速やかに行うことが,被疑者の利益に直結すると言えるでしょう。

もっとも,初回の接見をどれだけ迅速に行うかは,専ら個別の弁護士の判断次第です。直ちに接見の時間を確保しても,後日ゆったりと接見をしても,違法というわけではないため,基本的には弁護士の裁量の問題となります。

しかし,初回の接見が遅れることで被疑者に利益はなく,むしろ重大な不利益の原因となる恐れすらあります。刑事事件に精通した弁護士であれば,初回接見の重要性は深く理解しているはずです。

そのため,弁護士選びに際しては,初回の接見をどれだけ速やかに行えるか,初回接見のためにどれだけスケジュールを調整してくれるか,という点を重視するのが良いでしょう。

ポイント

逮捕後初回の接見は特に重要性が高い

初回接見を迅速に行ってくれるかどうかを重視する

②処分の見通しは具体的か

侵入窃盗事件は,窃盗罪に当たる事件の中でも類型的に重大犯罪と評価されやすく,相応の重大な手続や処罰を想定すべきケースも少なくありません。弁護士としては,他の窃盗事件よりも慎重に見通しを検討し,最悪の場合にも備えることが望ましいところです。

また,一口に侵入窃盗事件と言っても,その内容は様々であり,事件の具体的内容によっても処分の重さは変わることが考えられます。侵入した場所,侵入の方法や目的,盗んだ金品の内容,余罪の数など,処分に影響し得る個別の事情は多岐に渡ります。

そのため,侵入窃盗事件の弁護士選びに際しては,侵入窃盗事件の重大性を踏まえた見通しを示してくれるか,個別の内容を踏まえてその見通しをどこまで具体的にしてくれるか,という点を重視するのが有力でしょう。

もちろん,見通しには限界があり,分からないことも多くあります。しかしながら,分かる部分と分からない部分を明確に区別できていることは非常に重要であり,弁護士の適性が現れる点とも言えるでしょう。

ポイント

侵入窃盗事件は,類型的に処分見通しが重くなりやすい

侵入行為や窃盗行為の詳細によって処分見通しが変わりやすい

③弁護士の説明に納得できるか

弁護士と依頼者との関係は,信頼関係を土台にすることで初めて成り立つものです。なぜなら,弁護士による案内や弁護士が決めた方針,弁護士が実現した結果などが適切かどうかは,依頼者自身が内容を評価して判断できる性質のものではないからです。

弁護活動が法律の専門家しか行えないものである以上,依頼者としては「弁護士が正しいと言ったから正しい」という評価をせざるを得ません。

そうすると,依頼者が弁護士を選ぶ基準として,その弁護士の判断に信頼を置けるかどうか,という点が極めて重要になってきます。弁護士の判断を信頼できるからこそ,「弁護士が正しいと言ったから正しい」という考え方ができるのです。

そのため,弁護士選びの際には,弁護士の判断やその根拠となる説明に心から納得できるか,という点を基準に設けるとよいでしょう。最初の説明に対する納得は,最終的な結果に対する納得にも直接つながるほど重要なものです。

ポイント

弁護士への信頼や納得は,結果に納得できるかを大きく左右する

④弁護士と円滑に連絡が取れるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。

電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

ポイント

弁護士との連絡の停滞は数多く見られるトラブル

侵入窃盗事件で弁護士を選ぶ必要

①不起訴処分を目指すため

侵入窃盗事件は,犯罪事実が明らかである限り起訴することが通常です。犯罪事実があっても起訴されないのは,示談が成立して被害者が起訴を望まないとなった場合に限られるでしょう。

そのため,侵入窃盗事件で不起訴になるのは,示談が成立した場合か犯罪事実が立証できない場合に限定されますが,いずれの場合にも弁護士の力を借りることが不可欠になりやすいところです。

示談の場合は,弁護士を窓口にしなければそもそも示談の試みに着手することもできません。また,犯罪事実が立証できるかどうかは高度に法律的な問題であるため,法律の専門家である弁護士を通じての対応が必要になるでしょう。

侵入窃盗事件の場合,不起訴処分を目指すのであれば弁護士選びを十分に行うことが極めて重要です。

②適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。

この点,個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは,弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため,取調べ対応に万全を期すためには,弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。

③家族や関係者と連携を取るため

身柄事件の場合,逮捕勾留されたご本人は,自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため,連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。

逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段

1.手紙の送受

→数日~1週間ほどのタイムラグが避けられない

2.(一般)面会

→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない

3.弁護士の接見

→時間的制限なくコミュニケーションが可能

手紙の送受は現実的でなく,面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため,ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。

身柄事件で必要な連絡を取り合うためには,弁護士への依頼が適切です。

侵入窃盗事件における弁護士選びの準備

①早期に動き始める

逮捕勾留といった身柄拘束が生じやすい侵入窃盗事件では,手続に法律上の期間制限があり,時期を逃すと手段を講じる余地がなくなってしまうものも少なくありません。また,期間制限内であっても手続が遅れた場合には,手続をしていなかった間に被った不利益を補填する手段がありません。純粋に,遅れれば遅れるほど損をするということになります。

そのため,弁護士選びと弁護活動の開始は,どれだけでも早い方が有益であり,早期に動き始めることは非常に重要であると言うことができるでしょう。

②情報をできる限り整理する

逮捕勾留された侵入窃盗事件で,ご家族等の関係者の方が弁護士選びを行う場合,問題になりやすいのが情報不足や情報の不正確さです。事件の当事者ではない以上,情報が正しいかを判断することは難しい上に,得られる情報にも限りがあることから,事件を正しく把握した状態で弁護士選びをすることは容易ではありません。

もっとも,弁護士が適切な案内をするには,情報不足や不正確な情報は避ける必要があり,情報の整理が不可欠です。

この点,事件の情報を把握する手段に乏しい場合には,弁護士に接見を依頼し,弁護士に被疑者ご本人から話を聞いてもらうことをお勧めします。弁護士接見を行えば,弁護士自身が必要な情報を漏れなく確認し,その情報を踏まえた案内をすることが容易になるでしょう。

③弁護士選びの目的を明確にする

侵入窃盗事件は,重大事件と評価される場合も多いため,必ずしも希望する結果のすべてが実現されるとは言えません。刑事罰を避けられないことも往々にして見られ,中には実刑判決の対象となることも考えられます。

弁護士選びの局面では,このような侵入窃盗事件の特徴を踏まえ,弁護士によって実現できることとできないことを可能な限り明確に線引きできるのが望ましいです。そのためには,弁護士選びによって何を実現したいのか,という目的を明確にして,その目的が実現できる事件なのかを弁護士に判断してもらうことが有益でしょう。

事前に目的が明確であり,その目的が実現可能か,実現手段は何かがはっきりしていれば,弁護士選びはより実りのあるものになるでしょう。逆に,目的が実現困難なものである場合には,早期に目的を修正できるため,後々になって弁護士とのトラブルになることが防ぎやすくなります。

侵入窃盗事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①早期釈放が容易でない可能性

侵入窃盗事件は,逮捕された場合,早期釈放が困難になりやすい類型の一つです。特に早期釈放が困難になりやすいケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

侵入窃盗事件で特に早期釈放が困難なケース

1.侵入行為が複数回ある

→事件の数だけ必要な証拠も多くなり,捜査が長期化しやすい

2.被害者の住居に侵入している

→被害者への接触が容易であるため,釈放すべきでないと評価されやすい

3.侵入行為が計画的である

→悪質と評価されやすい上,計画内容に関する証拠収集に時間がかかりやすい

多くの侵入窃盗事件は,上記の各ケースのいずれかには該当するため,早期釈放が難しく,相当期間の身柄拘束を想定する必要が生じやすい傾向にあります。逮捕後の釈放が容易でないことには,あらかじめ注意しておくのが望ましいでしょう。

②余罪の対応を要する可能性

侵入窃盗事件は,類型的に余罪のあることが多く見られます。初めての侵入で発覚した場合でなければ,1回だけは終わらずその後にも複数回侵入している,という場合が少なくありません。

そのため,現在捜査されている事件のほか,複数の余罪にも対応を要する可能性があり得ることには注意が必要です。余罪がある場合,捜査も長期化しやすく,刑事責任も重大と評価されることになるため,より積極的に処分の軽減などを目指すべきとも言えるでしょう。

③土日祝日の対応を要する可能性

侵入窃盗事件では,逮捕勾留を伴いやすいことから,対応する弁護士は勾留されている場所での接見をすることが不可欠です。

この点,逮捕勾留には期間制限があるところ,その期間制限は土日祝日も含めたものになります。10日間の勾留は,土日祝日を含む10日間であり,長期休暇の期間でも例外ではありません。

そのため,弁護士選びに際しては,場合によって土日祝日の対応を要することになっても対応が滞らないかどうか,注意するのが望ましいでしょう。曜日を問わず毎日対応してもらう,というのは現実的ではありませんが,「土日祝日は一律対応不可」という場合には不都合が生じないか注意したいところです。

④経済的負担が大きくなる可能性

侵入窃盗事件では,被害者との間で示談できるかどうかが非常に重要なポイントとなります。そのため,弁護士への依頼時には示談金の負担を想定することが適切ですが,その示談金は高額となることも珍しくはありません。

窃盗の金額的な規模が大きくない場合であっても,侵入行為等によって被害者に与えたダメージが大きく,高額の示談金でないと被害者が了承しない,ということは少なくないでしょう。

また,逮捕勾留が長期化しやすい侵入窃盗事件では,その分弁護士の費用もかかりやすいところです。一般的に,必要な接見の数が多くなるほど弁護士費用は大きくなりやすいため,長期の逮捕勾留を伴う事件では弁護士費用の負担が重くなる可能性に留意したいところです。

このように,侵入窃盗事件では,示談金と弁護士費用がともに大きくなりやすい面があります。弁護士選びに際しては,全体の経済的負担が重くなってしまう可能性を踏まえておくことをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。