わいせつ事件を起こしてしまい、示談を考えているものの、どのように進めればよいのか分からず不安を感じている方もいるでしょう。

自分が同意あったと思っていても相手の女性から同意はなかったと言われて訴えられたら、焦るのも同然です。

まずは示談に応じてくれるかどうかを試し、刑事処分のリスクを減らすことがおすすめです。

そこで本記事では、不同意わいせつ事件に伴う示談の必要性を踏まえ、示談金相場や方法などを弁護士が詳しく解説します。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内できます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

目次

不同意わいせつ事件で示談は必要か

「不同意わいせつ罪」は,かつて「強制わいせつ罪」との名称で規律されており,この強制わいせつ罪は長く「親告罪」とされていました。

親告罪とは,検察官が起訴をするために告訴が必要となる犯罪を言います。この親告罪は,示談すれば確実に起訴されない事件類型と理解できます。それは,示談を取り交わす場合,示談の内容として「告訴しない」または「告訴を取り消す」という合意をするため,示談をすれば親告罪の起訴に必要な告訴がなくなるからです。

親告罪でない犯罪(非親告罪)は,示談をしていても起訴することは法律上可能であるため,示談によって確実に起訴されないという点は親告罪の非常に大きな特徴です。

親告罪と示談

親告罪:示談をすれば確実に不起訴

非親告罪:示談をしても法律上起訴が可能

この点,本校執筆時の不同意わいせつ罪は,非親告罪であるため,示談をして告訴がなくなっても確実に不起訴となるわけではありません。しかし,不同意わいせつ事件では示談の必要がなくなっているのかといえば,それは間違いです。非親告罪である不同意わいせつ事件でも,示談は非常に大きな意味を持ち,処分の軽減を目指すには必要と言って差し支えありません。示談の有無で処分が決まるケースが大多数と言っても決して大袈裟ではないでしょう。

不同意わいせつ事件では,まず示談の検討を行うことをお勧めします。

ポイント

不同意わいせつ罪は非親告罪であるため,示談しても起訴は可能

実際の運用上は,示談は不同意わいせつ事件で決定的な意味を持つ

不同意わいせつ事件の示談金相場

不同意わいせつ罪に当たる事件の示談金相場は,概ね50~100万円という場合が多く見られます。不同意わいせつ事件は重大事件であるため,示談金も大きくなりやすいですが,示談金額が増減する要因としては以下のような事情が挙げられます。

不同意わいせつ事件における示談金額の増減要因

1.わいせつ行為の内容

→性器への接触など,身体侵襲の程度が大きい場合,増額要因になります。

2.事件の発生した時間・場所

→夜間や人通りのない路上など,被害者の恐怖心を強める時間・場所での事件である場合,増額要因になります。

3.被害者の心身への支障

→事件が原因で被害者に精神疾患などが生じた場合,損害が拡大するため増額要因になります。

4.当事者間の関係

→上下関係を利用してわいせつ行為をしたなど,立場を用いた悪質な事件の場合,増額要因になります。

5.加害者の経済力

→経済力に限界のある場合,減額要因になります。

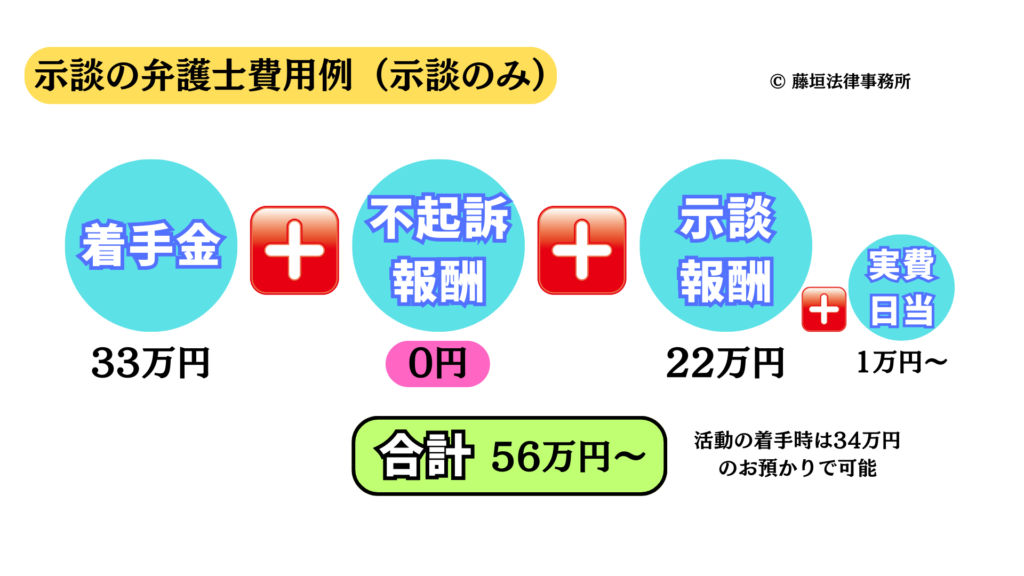

示談金の相場は、50〜100万円が一般的となります。それにプラスして弁護士への費用が発生することを頭に入れておいてください。後ほど詳しく説明しますが、弊所では不同意わいせつ事件に伴う費用を着手金が33万円で示談の成果報酬が22万円とさせていただいております。

不同意わいせつ事件で示談をする方法

捜査を受けた不同意わいせつ事件では,示談するためには捜査機関(警察や検察)にその旨を申し入れ,捜査機関から被害者に連絡を取ってもらうことが必要になります。まずは,捜査機関の担当者と被害者との間で話をしてもらうというわけです。

もっとも,捜査機関は加害者本人と被害者を引き合わせることをしません。当事者同士で連絡を取らせるのは,被害者にとって不適切である上,二次被害の原因になる可能性がある,と考えるためです。

そのため,示談を試みるためには,弁護士を介して行うことが必要となります。弁護士に依頼の上,弁護士限りで被害者と連絡が取りたいという申し入れをすれば,捜査機関は被害者との間を取り持ってくれるのが通常です。

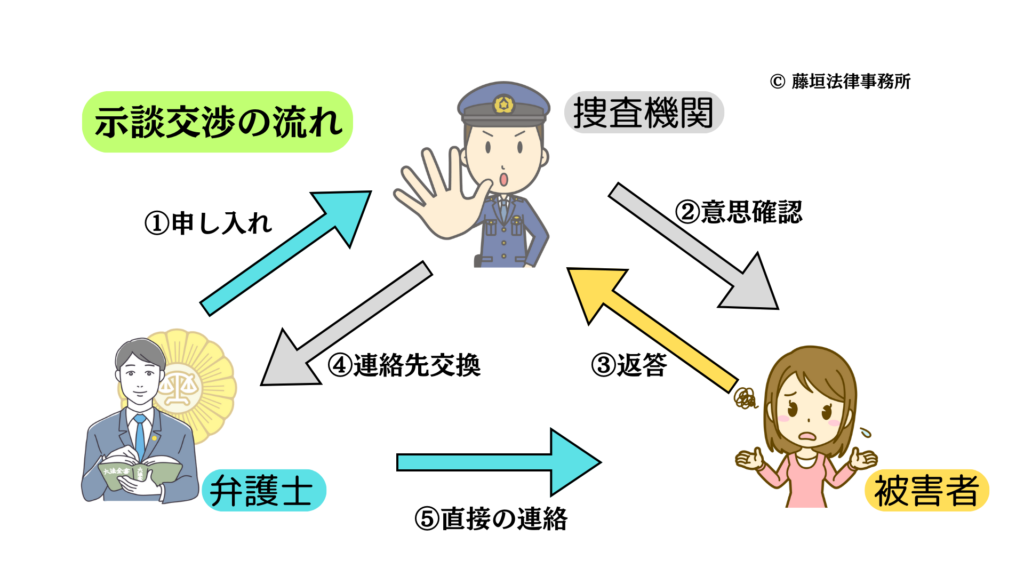

弁護士が示談を試みる場合の基本的な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる

2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする

3.被害者が捜査機関に返答をする

4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する

5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

弁護士に依頼した後における進捗の確認は,弁護士を通じて行います。弁護士からは,捜査機関とのやり取りの状況,被害者との連絡状況,示談の話し合いに関する内容など,進展があり次第随時報告を行い,情報共有します。

ポイント

示談の申し入れは,弁護士から捜査機関へ行う

被疑者は,弁護士に依頼の後,弁護士を通じて状況を把握する

不同意わいせつ事件における示談のメリット

不同意わいせつ罪での示談は,数多くのメリットをもたらすものと言えます。不同意わいせつ事件で示談をした場合の具体的なメリットは,主に以下の通りです。

- 不起訴になり前科を回避できる

- 逮捕勾留から早期に釈放される

- 刑罰の軽減

- 当事者間での解決

詳しく解説します。

①不起訴になり前科を回避できる

不同意わいせつ事件は,決して軽微なものではないため,犯罪事実が明らかに存在するのであれば起訴することが通常です。そして,刑法に定められた不同意わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の拘禁刑」であり,拘禁刑より軽微な罰金刑の定めがありません。そのため,不同意わいせつ事件で起訴されると,公開の裁判を受けた上で初犯でも実刑判決の対象になる可能性があります。

また,公開の裁判を受けて実刑判決等の刑罰を受けると,前科が付くことにもなり,その後の生活への支障も否定できません。

しかし,起訴される前に被害者との間で示談することができれば,事件は不起訴処分とされる可能性が非常に高くなります。現実的には,示談をして被害者が不起訴希望の意思を表明するに至れば,不起訴とせざるを得ないことが多いでしょう。それは,被害者自身が起訴を希望していないことが明らかである上,起訴に必要な被害者の協力が得られない可能性が高くなるためです。

不同意わいせつ事件における示談は,不起訴を決定づけるものであり,前科を回避するために最も重要なものと言ってもよいでしょう。

示談の成立で持って不起訴を目指すのが基本的な流れにはなります。示談が成立したことを捜査機関にアプローチをかけて前科の回避を目指します。

②逮捕勾留から早期に釈放される

不同意わいせつ事件は,捜査に当たって逮捕・勾留といった身柄拘束の可能性が低くない事件類型です。犯罪そのものが重大であること,被害者保護のため加害者による被害者への接触を防がなければならないことなどが大きな理由とされます。

そのため,不同意わいせつ事件では逮捕勾留を想定すべきケースが多く,逮捕勾留された場合の釈放に向けた試みも非常に重要です。

この点,不同意わいせつ事件で示談ができた場合,逮捕や勾留の期間が劇的に短縮されることが少なくありません。ケースによっては,示談が確認できた段階で直ちに釈放されることもあり得ます。

一般に,特に示談などをしない不同意わいせつ事件では,20日間の勾留の上,起訴不起訴の判断となります。しかし,例えば5日目で示談できた場合,20日間の勾留となることはほとんどなく,示談後数日のうちには釈放されることが見込まれやすいです。

不同意わいせつ事件における示談は,逮捕勾留の期間も決定的に左右するものであると考えてよいでしょう。

こちらも示談の成立が大きな材料となりますが、示談成立したのに勾留することはないといった不服申し立ての手続きを行います。

③刑罰の軽減

不同意わいせつ事件で起訴されてしまった場合,不起訴を獲得したり前科を回避したりすることは基本的に不可能です。しかし,その場合でも示談を目指すことは非常に大きな意味を持ちます。

刑罰の重さを最終的に判断するのは裁判所ですが,裁判所が刑罰を判断する際に極めて重要視する事情に,被害者の処罰感情や被害者に対する被害の補填が挙げられます。

処罰感情とは,処罰を希望するかどうかという気持ちを言います。被害者の処罰感情が強いほど,刑罰は重くなる傾向にあります。

また,被害者に対する被害の補填は,被害者に生じた損害がどれだけ回復されているか,という意味で重要な判断要素になります。被害の補填は主に金銭で行われることが一般的ですが,事後的に被害が回復されていれば,その結果重い刑罰を科す必要はなくなる,という理解になるのが通常です。

被害者との間で示談が成立すれば,被害者に処罰感情がないことや,被害の補填がなされたことが明らかになります。そのため,示談は刑罰の軽減に直結する効果を持つということができます。

示談がなければ実刑判決が見込まれるケースでも,示談によって実刑判決を回避できる場合は珍しくありません。示談は,被害者がいる事件で刑罰を軽減するための最も有益な試みと理解してよいでしょう。

示談の効果が大きく影響しますが、過去の事例も引き合いに出しながら処分の軽減を捜査機関に意見として示していきます。

④当事者間での解決

不同意わいせつ事件は,民法上の「不法行為」に該当します。そのため,被害者は,加害者に対して不法行為に基づく損害賠償(金銭の支払)を請求することができる,という法律関係に立ちます。

この法律関係は,加害者が刑事処罰を受けてもなくなることがありません。加害者の立場では,刑罰を受けた後,さらに被害者から損害賠償を請求される可能性があるということになります。

そのため,加害者の立場としては,被害者との間で生じている法律関係を解決することも,非常に重要な問題です。

この点,被害者との間で示談が成立した場合,被害者と加害者の間には示談の内容以外に法律関係がない(法律関係が解決した)という約束をすることになります。そのため,示談が成立すれば,その後に加えて被害者から金銭賠償を請求されることはなくなり,法律関係の面でも安心することができます。

なお,当事者間の法律関係が解決したことを約束する示談の条項を,「清算条項」と言います。示談に際して清算条項を盛り込んで解決することで,当事者間の法律関係は示談をもって終了することになります。

ポイント 示談のメリット

不起訴になり前科が回避できる

逮捕勾留から速やかに釈放される

刑罰が軽減する

被害者との法律関係が解決する

不同意わいせつ事件における示談交渉の流れ

不同意わいせつ事件における示談は、以下のような流れで行います。

- 弁護士が被害者の連絡先を捜査機関から入手する

- 弁護士と被害者で示談交渉を成立させる

- 示談書の作成を行う

- 示談金の支払いをする

詳しく解説します。

弁護士が被害者の連絡先を捜査機関から入手する

不同意わいせつ事件において示談交渉を進めるためには、まず被害者の連絡先を入手する必要があります。

加害者が相手の連絡先を知ってるケースはほとんどないため、まずは弁護士に相談することが先決です。

弁護士が示談交渉を行うためには、まず加害者側の代理人として活動することを正式に依頼します。

そのうえで、捜査機関に対し、弁護人として被害者との示談交渉を希望していることを伝えます。

捜査の進行状況によっては、警察や検察が被害者の意向を確認し、弁護士による示談交渉を受け入れるかどうかを判断することになるでしょう。

仮に被害者が示談交渉に応じる意思を示した場合、捜査機関から弁護士に対して被害者の連絡先が提供されます。

弁護士と被害者で示談交渉を成立させる

弁護士が相手の連絡先を入手できたら、被害者と示談の交渉を行います。

交渉に入る際には、被害者の感情や精神的負担を最大限に配慮しながら、誠実な姿勢を示します。

加害者が反省していることを伝えるとともに、被害者の心情を尊重した対応を取り、被害者が示談に前向きな姿勢を示した場合、具体的な条件を話し合う段階に進む流れです。

示談金の金額や支払い方法に加え、謝罪文の提出、今後の接触禁止の約束など、被害者の求める条件を慎重に確認しながら合意点を探ってくれます。

示談書の作成を行う

示談が前向きに進んだら、示談書の作成をします。

示談書は、加害者と被害者の双方が合意した条件を正式に文書化し、今後のトラブルを防ぐための証拠として機能するものです。

事件の概要を記載し、示談が成立したことを明確に示すところから、示談金の額や支払い方法、期限についてなども記載します。

また、今後のトラブル防止のために、双方が一切の請求を行わないことや、本件に関して第三者に情報を漏らさない旨の秘密保持条項を記載することも重要です。

示談金の支払いをする

最後に、示談金の支払いを済ませます。

示談金の支払いにあたっては、まず示談書に記載された金額や支払い期限、支払い方法を厳密に守らなければなりません。

加害者の経済状況によっては分割払いが認められる場合もありますが、被害者の理解を得ることが必要です。

不同意わいせつ事件の示談内容・条項

不同意わいせつ事件における示談の条項としては,以下のようなものを設けることが考えられます。

①確実に盛り込む内容

【確認条項】

加害者が被害者へいくらの支払を行う必要(義務)があるかを,当事者間で確認する条項です。

当事者間で合意した示談金の金額を,支払う義務のある金額と定めることになります。

【給付条項】

確認された支払の義務をどのように果たす(給付する)のか,という点を定める条項です。

金銭の支払を内容とするのが通常ですが,支払方法が手渡しか振り込みか,手渡しであればいつどこで行うか,振り込みの場合はどの口座か,振込手数料は誰が負担するか(通常は加害者が負担),支払の期限はいつまでか,といった点を定めます。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。この条項を設けることで,加害者と被害者との法律関係は示談金の支払をもって終了することになります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)とは「許し」を意味します。宥恕条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。

加害者が示談金の支払を負担して示談を目指すのは,基本的にこの宥恕条項を獲得するためです。宥恕条項があることによって,捜査機関は被害者に処罰感情がないことを把握でき,不起訴処分の根拠とすることが可能になります。

②当事者の希望で盛り込む条項

【接触禁止】

示談成立後,当事者間で接触を試みないという約束を行うものです。事件の性質上,加害者による被害者への接触を禁止する条項を設けることが通常です。対面はもちろん,電話,メールなど,いかなる方法でも相手への接触を試みない,という合意をすることになります。

【出入禁止】

被害者と接触する可能性がある場所への出入りを禁止するというものです。出入り禁止の具体例には,以下のようなものが挙げられます。

出入禁止の具体例

1.事件現場が被害者の帰宅途中である場合

→現場近辺の一定区域の立入禁止

2.事件現場が駅構内

→当該駅や周辺への出入禁止

3.事件現場が公共施設内

→当該施設への出入禁止

4.加害者が被害者の住居地を知っている場合

→住居地を含む一定範囲の出入禁止

【違約金】

加害者が示談で定めた約束に違反した場合,約束違反のペナルティとして被害者に金銭(違約金)を支払うという条項です。

主に,行動制約を取り決めた場合に,これを遵守してくれるか被害者が不安である,というケースで設けることが考えられます。

違約金の金額は,特段のルールはありませんが,示談金額をベースに定めることが多く見られます。

この違約金条項は,実際に違約があり金銭を支払う,という形で活用されることはほとんどありません。現実的には,「違約金の約束をできるほど示談条件を守る気持ちが強い」という意思を表明する手段として用いられるものです。

不同意わいせつ事件の示談で注意すべきこと

不同意わいせつ事件の示談では,以下のような点に注意すべき場合が考えられます。

①被害者の感情面

不同意わいせつ罪に該当する重大な事件の場合,被害者側の感情もそれだけ強いことが一般的です。「認めている」「反省している」といっても,それほど安易に許すことは難しい場合も少なくありません。

不同意わいせつ事件の示談に際しては,被害者に大きな精神的ダメージがあることを念頭に,被害者の感情が強い状態でも致し方ないと踏まえた上で試みるのが適切でしょう。金額などの条件提示や,被害者側から要望があった場合の対応は,できるだけ被害者側の感情を汲んで行うのが望ましいところです。

どれくらい傷ついたか、どんな感情を抱いているのかなどを被害者からぶつけられるケースは珍しくありません。その感情が満たされなければ示談成立は困難となるため、被害者側の感情が根深い可能性があることを踏まえておく必要があります。

②認識のズレ

不同意わいせつ事件は,当事者間で事件内容の認識にズレのある場合が少なくありません。「触った」のか「鷲掴みにした」のか,といった行為の強さに関する点,「いきなり襲った」のか「了承を得たつもりであった」のかという経緯の点など,当事者間で認識にズレがあることは多く見られる類型と言えます。

裏を返せば,そのようなズレがあるからこそ,不同意わいせつ罪の問題になっている,ということも言えるでしょう。

不同意わいせつ事件の示談では,自分の記憶と整合しない言い分が被害者側から出てくる可能性を想定しておくのが適切です。その上で,認識にズレがあった場合,どのようにそのズレを埋めて示談の成立につなげるのか,という検討が重要になるでしょう。

具体的なズレの埋め方や示談の方法に関しては,弁護士とのご相談をお勧めします。

自分が記憶している出来事と相手から見た出来事は一致しない可能性があります。被害者側の認識に近づけた示談交渉が必要となります。

③起訴前後の違い・時間制限

不同意わいせつ事件は,起訴前に示談ができれば不起訴が見込まれやすい一方,起訴されてしまった後に示談が成立しても遡って不起訴になる可能性はありません。もちろん,起訴後の示談には刑罰を軽減させる大きな効果がありますが,不起訴ほどの効果とは言えないところです。

そして,起訴前の捜査には時間制限のあることも多く,特に逮捕勾留される身柄事件では,厳格な期間制限が法律で定められています。

そのため,起訴前の示談が時間制限のためできなかった場合,起訴後の示談を起訴前と同じ意味合いのものと考えることは不適切でしょう。示談で加害者側の得られるメリットに限りがある以上,どうしても起訴後の示談の方が示せる条件に限りが生じやすいところです。

逆に,起訴前の示談交渉に関しては,「起訴前に限ってこの条件がお約束できる」という交渉の仕方をすることも少なくありません。そのような示談戦略を有効に活用するためにも,起訴前後における示談の効果の違いは踏まえておくとよいでしょう。

ポイント

被害者の感情が強い可能性を事前に想定する

当事者間で出来事の認識にズレがある可能性を想定する

起訴前後では示談の持つ効果に違いがあることを踏まえておく

基本的には、起訴前に示談を行わなければなりません。起訴された後の示談だと刑罰がついてしまうため、示談する目的が達成されないでしょう。

不同意わいせつ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で不同意わいせつ事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

| 着手金 | 33万円 |

| 実費相当額 | 1万円 |

| 合計 | 34万円 |

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

| 不起訴処分 | 33万円 |

| 示談成立 | 22万円(※) |

| 出張日当・実費 | 実額 |

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

不同意わいせつ事件の場合,50~100万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(在宅事件にて50万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円

示談金:50万円

計:139万円

⑤柔軟な料金設定が可能な場合

弁護士費用は,弁護活動の範囲を限定することで費用額を安く抑えることも可能な場合があります。

不同意わいせつ事件の場合,捜査を受けておらず,当事者間でのトラブル解決を目指す段階であれば,弁護活動を示談交渉のみに限定する形で,柔軟な料金設定のご案内が可能な場合が考えられます。

可能な費用負担に限界がある場合も,一度お問い合わせいただくことをお勧めいたします。弁護士から詳細なご案内を申し上げることが可能です。

不同意わいせつ事件の示談は刑事事件に強い弁護士へご相談を

不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合、刑事処分のリスクを軽減させるために示談が必要です。

示談金の相場は、50〜100万円が一般的となりますが、あくまで相場ですので、事件の内容によって費用は変動します。

まずは弁護士に相談し、スムーズな示談をしてもらえるようにしましょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内できます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。