交通事故などで負ったケガが治った後も、痛みや機能障害などが残る場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害に該当するかどうかは、賠償金額を大きく左右する非常に重要なポイントですが、その認定基準や手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。

また、部位や症状ごとに評価のポイントも異なるため、適切な等級認定を受けるには慎重な準備が欠かせません。

この記事では、後遺障害認定の基準や取得方法、認定されることで受け取れる可能性のある賠償金額について、部位別の基準も含めて詳細解説します。

LINE相談24時間受付中

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故でケガをした後、治療を続けても完全には治らず、痛みやしびれ、関節の動かしにくさなどの症状が体に残ってしまった場合に、その障害を公的に「後遺障害」として認めてもらうための制度です。認定は自賠責保険の基準に基づいて行われ、症状の重さに応じて1級から14級までの等級が決まります。この等級は、その後に受け取れる保険金や損害賠償の金額に大きく影響します。

後遺障害認定は弁護士への依頼が適切

後遺障害認定には、事前認定又は被害者請求という二つの方法があります。この点、積極的に後遺障害認定を目指す場合には、弁護士に依頼をして被害者請求を行ってもらうことが望ましいでしょう。

【後遺障害認定を獲得する2つの手続】

1.事前認定

対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。

2.被害者請求

被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。

被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。

3.両者の違い

両者の主な違いは,以下の通りです。

| 項目 | 【事前認定】 | 【被害者請求】 |

| 提出する人 | 対人賠償保険 | 被害者自身 |

| 提出書面 | 必要書類一式 | 必要書類以外も提出可 |

| 提出物の収集 | 保険会社が行う | 被害者自身が行う |

被害者請求では、必要最小限の書類のみならず、後遺障害認定のため有益と思われる資料を加えて提出できる、という点に大きな特徴があります。この被害者請求は、弁護士に依頼しなくても行うこと自体は可能ですが、以下の各点を踏まえると弁護士に依頼することが有益です。

被害者請求を弁護士に依頼すべき理由

・どのような資料を収集・提出するべきかを専門的に判断してもらえる

・提出書類の取得や整理を代わりにやってもらえる

・通院中や診断書作成時のアドバイスも受けられる

・後遺障害認定の後の金額交渉も依頼できる

後遺障害認定された場合の賠償金

後遺障害等級が認定された場合の,被害者への基本的な支払内容は以下の通りです。

①慰謝料

慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償を指します。後遺障害等級の対象になる症状が残存したことに対する精神的苦痛を金銭換算したものがが,後遺障害慰謝料です。

慰謝料の金額は等級によって異なります。等級ごとの後遺障害慰謝料額は,以下の通りです。

| 後遺障害等級 | 【自賠責基準】 | 【裁判基準】 |

| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

②逸失利益

後遺障害の逸失利益とは,後遺障害が生じたことによって労働能力が低下した結果,減少する収入額に応じた賠償を指します。

後遺障害等級が認定される場合,等級に応じて労働能力が一定程度減少したものと評価され,労働能力が低下した分だけ将来の収入が減少するものとみなします。その収入減少を逸失利益といい,後遺障害等級が認定された場合には賠償の対象となります。

具体的な計算方法については,こちらの関連記事をご参照ください

むち打ちに関する後遺障害認定基準

むち打ちに対する後遺障害等級は,等級認定基準との関係では「神経症状」というものに位置付けられます。これは,交通事故の外傷によって神経系統に異常を来した結果,痛みや痺れといった神経への症状が残存する後遺障害を一般的に指すものです。

具体的な等級とその認定基準は,以下の通りです。

| 等級 | 認定基準 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

後遺障害等級は,1級から14級まであり,1級が最も上位の(=重い)後遺障害です。神経症状については,12級の方がより上位の後遺障害等級となります。

また,それぞれの認定基準を満たしているかどうかの具体的な考え方は,以下の通りです。

| 12級13号 | 症状が医学的に証明できる場合 (画像所見などの他覚的所見によって客観的に認められる場合) |

| 14級9号 | 症状が医学的に説明できる場合 (他覚的所見はないものの,受傷内容や治療経過を踏まえると症状の存在が医学的に推定できる場合) |

したがって,画像所見など,第三者が客観的に確認できる所見がある場合は12級の認定される可能性があり,そのような客観的な所見がない場合は14級の認定を目指すことになります。

むち打ちに関する後遺障害認定については、以下の記事でも詳細に解説しています。

https://www.fujigakilaw.com/koutsu47/

LINE相談24時間受付中

脊柱に関する後遺障害認定の種類と基準

【変形障害】

圧迫骨折や破裂骨折に伴って脊柱部の変形が生じる後遺障害です。

| 等級 | 基準 |

| 6級 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級 | 脊柱に変形を残すもの |

具体的基準

脊柱に著しい変形を残すもの(6級)

1.複数の椎体の圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体1個分以上低くなっている場合

2.圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体2分の1個分以上低くなっており、かつ、コブ法による側彎度が50度以上ある場合

脊柱に中程度の変形を残すもの(8級)

1.圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体2分の1個分以上低くなっている場合

2.側彎度が50度以上となっている場合

3.環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当てはまる場合

a.60度以上の回旋位となっている

b.50度以上の屈曲位となっている

c.60度以上の伸展位になっている

d.側屈位となっており、矯正位(頭部を真っ直ぐにした姿勢)で頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっている

脊柱に変形を残すもの(11級)

1.圧迫骨折が生じ、そのことがエックス線写真等で確認できる場合

2.脊椎固定術が行われた場合

3.3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた場合

【運動障害】

圧迫骨折などの結果,脊柱部の運動機能に制限が生じる後遺障害です。

| 等級 | 基準 |

| 6級 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 8級 | 脊柱に運動障害を残すもの |

具体的基準

脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級)

次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したもの

①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの

②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱に運動障害を残すもの(8級)

次のいずれかにより頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの

②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

【荷重障害】

脊柱を支える筋肉や組織の変化に伴い,荷重機能に制限が生じる後遺障害です。

| 等級 | 基準 |

| 6級 | 脊柱に著しい荷重障害を残すもの(運動障害に準じて取り扱う) |

| 8級 | 脊柱に荷重障害を残すもの(運動障害に準じて取り扱う) |

具体的基準

6級:頚部および腰部の両方の保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とする場合

8級:頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とする場合

【がある場合は12級の認定される可能性があり,そのような客観的な所見がない場合は14級の認定を目指すことになります。

LINE相談24時間受付中

脳に関する後遺障害認定の種類と基準

脳の損傷に関する後遺障害等級としては,以下のようなものが挙げられます。

脳の損傷に関する後遺障害等級の主な類型

①高次脳機能障害

②外傷性てんかん

③遷延性意識障害

④神経症状(脳挫傷痕に関するもの)

【高次脳機能障害】

頭部外傷の影響で,認知機能,行動制御能力,記憶能力などに制限の生じる後遺障害です。

| 等級 | 基準 |

| 1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

【外傷性てんかん】

脳の中枢神経が損傷したことにより,神経細胞に異常が生じ,発作が発生する障害です。発作の頻度や程度に応じた後遺障害等級の定めがあります。

| 等級 | 基準 | 具体的な要件 |

| 5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつその発作が転倒する発作等(※)であるもの |

| 7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |

| 9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |

| 12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波(きょくは)を認めるもの |

【遷延性意識障害】

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは,脳挫傷の影響で意識が戻らない状態,いわゆる植物状態になった場合です。

具体的には,治療にもかかわらず以下の6つの症状が3か月以上続いた場合,遷延性意識障害の診断対象になるとされています。

①自力で移動できない

②自力で食事ができない

③糞・尿の失禁がある

④言葉を発せても意味のある発語ができない

⑤意思疎通がほとんどできない

⑥眼球が動いたとしても何も認識できない

| 等級 | 基準 |

| 1級(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

【脳挫傷痕】

MRI等で脳挫傷痕の存在が認められ,頭痛や神経痛等の症状を引き起こす場合です。

| 等級 | 基準 |

| 12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

脳の後遺障害認定に関しては、以下の記事でも詳細に解説しています。

交通事故で脳の後遺障害認定はどうなる?高次脳機能障害が認定されるためのポイントや進め方を詳細解説

LINE相談24時間受付中

醜状障害に関する後遺障害認定の種類と基準

醜状障害は,人の目につく人体の露出面に,目立つ傷跡が残った場合の後遺障害をいいます。醜状の具体的な内容としては,瘢痕や線状痕,組織の陥没,色素沈着による変色などが挙げられます。

また,醜状障害が認定される部位としては,以下のものが挙げられます。

醜状障害の対象部位

①外貌(頭部・顔面部・頸部)

②上肢又は下肢の露出面

③日常露出しない部位(胸部・腹部・背部・臀部)

醜状障害が後遺障害等級に認定されるかどうかは,自賠責の損害調査を行う「損害保険料率算出機構」によって判断されます。実際には,全国各地の自賠責損害調査事務所において,管轄地域の後遺障害等級認定を行うことになります。

調査事務所では,診断書上に記録された醜状の内容や程度,当該部位の撮影写真,さらには面談を行って目視したときの状態などを踏まえ,後遺障害等級に該当するかを判断します。もっとも,具体的にどこまでの調査を行うのかは,基本的に調査事務所側の判断となっています。

ポイント

醜状障害は人体の露出面における傷跡が後遺障害とされるもの

醜状障害の主な対象部位は,外貌(頭部・顔面部・頸部)と上下肢

醜状障害の判断は,診断書・写真・面談等を通じて行う

【外貌】

外貌の醜状に関する後遺障害等級には,以下のものがあります。

| 等級 | 基準 |

| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |

この中では,7級が最も上位の後遺障害等級であり,醜状の程度も最も著しい場合となります。

そして,具体的な認定基準は,等級ごと及び部位ごとに定められており,その内容は以下の通りです。

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

| 部位 | 基準 |

| 頭部 | 手のひら大(指の部分を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |

| 顔面部 | 鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨代以上の組織陥没 |

| 頚部 | 手のひら大以上の瘢痕 |

9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

| 部位 | 基準 |

| 顔面部 | 5cm以上の線状痕で、人目につく程度のもの |

12級14号 外貌に醜状を残すもの

| 部位 | 基準 |

| 頭部 | 鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 |

| 顔面部 | 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 |

| 頚部 | 鶏卵大面以上の瘢痕 |

なお,瘢痕の大きさや線状痕の長さを確認する際には,以下の点に注意を要します。

①人目につくことが必要

→眉や髪で隠れる部分は醜状として扱われません。また,アゴの下で正面から見えない部分も対象外となります。これらの部分を除いた長さや面積を計測します。

②2つ以上の傷跡がある場合の判断方法

→複数の傷跡は,それらが一体となっている場合,一体となっている面積や長さを合算した数値で等級が判断されます。

③事故時に生じたものでない醜状の取り扱い

→治療中に生じた手術痕や,やけど等の治療後に生じた色素沈着なども,醜状障害の対象に含まれます。

ポイント 外貌醜状

等級は7級,9級,12級

それぞれ,頭部・顔面部・頸部の醜状が対象になり得る

【上肢下肢】

上下肢の場合,その露出面が対象になります。露出面とは以下の通りです。

「露出面」とは

上肢 肩関節から先(指先まで)

下肢 股関節から先(足の背部まで)

そして,上下肢の露出面に関する後遺障害等級には,いかのものがあります。

| 等級 | 基準 |

| 14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |

また,上下肢の露出面における醜状障害がさらに重い場合は,以下の等級に該当する場合があります。

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | ・上肢の露出面に手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕を残し、特に著しい醜状であると判断されるもの ・下肢の露出面に手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕を残し、特に著しい醜状であると判断されるもの |

なお,「手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕」とは,手のひらの3倍程度以上の大きさの瘢痕を指すとされています。

ポイント 上下肢露出面の醜状

手のひら大の場合,14級

手のひらの3倍以上の場合,12級相当

【日常露出しない部位】

日常露出しない部位(=胸部・腹部・背部・臀部)については,その全面積の4分の1程度を超える場合,後遺障害等級に該当する可能性があります。具体的な基準は以下の通りです。

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 全面積の1/2程度を超える瘢痕 |

| 14級相当 | 全面積の1/4程度を超える瘢痕 |

LINE相談24時間受付中

上肢・手指に関する後遺障害認定の種類と基準

上肢とは肩や腕のことを指します。交通事故の結果,骨折や脱臼が生じるなどすると,治療を尽くしても事故前の状態には戻らず,後遺障害の対象となることがあります。

上肢及び手指の後遺障害としては,以下のものが挙げられます。

上肢の後遺障害

| 欠損障害 | 上肢の一部分を失ったことに関する後遺障害 |

| 機能障害 | 関節(肩関節・肘関節・手関節)の動きに制限が生じたことに関する後遺障害 |

| 変形障害 | 上肢の骨折部が曲がったまま癒合するなどした結果,変形が生じたことに関する後遺障害 |

手指の後遺障害

| 欠損障害 | 手指の一部分を失ったことに関する後遺障害 |

| 機能障害 | ①手指の関節の動きに制限が生じたことに関する後遺障害 ②手指の一部を失ったうち,欠損障害に該当しないものに関する後遺障害 |

【上肢の欠損障害】

①両上肢を失った場合

| 等級 | 基準 |

| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |

②1上肢を失った場合

| 等級 | 基準 |

| 4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |

③具体的な認定基準

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合

1.肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断したもの

2.肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

3.ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上失ったもの」

以下のいずれかの場合

1.ひじ関節と手関節との間で切断したもの

2.手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(「障害認定必携」より引用)

【上肢の機能障害】

①上肢の用を全廃したもの

| 等級 | 基準 |

| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |

| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |

「上肢の用を全廃したもの」とは,以下の場合を指します。

三大関節(肩関節・肘関節・手関節)の全てが強直(※)している

かつ

手指の全部の用を廃している

※関節が可動性を失い,動かなくなった状態

②関節の用を廃したもの

| 等級 | 基準 |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

「関節の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節が強直したもの

2.関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態(※)にあるもの

3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

※「これに近い状態」とは,自動の可動域が10%程度以下になった場合を指します。

(例)健側の可動域が150度の場合,患側の可動域が15度以下であれば関節の用廃となる

③関節の機能に著しい障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2分の1以下に制限されていないもの

④関節の機能に障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

「関節の機能に障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

⑤可動域の測定方法

【主要運動】

関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。

上肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。

| 関節 | 主要運動 | 参考可動域角度 |

| 肩関節① | 屈曲(前方拳上) | 180度 |

| 肩関節② | 外転(側方拳上) | 180度 |

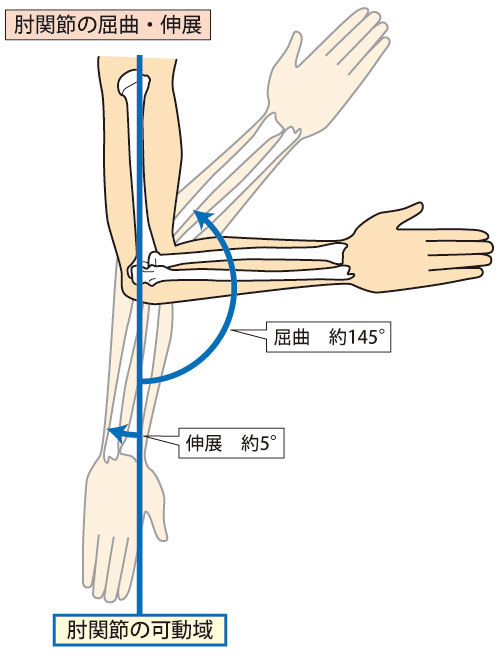

| 肘関節 | 屈曲・伸展(※) | 145度・5度(合計150度) |

| 手関節 | 屈曲(掌屈)・伸展(背屈)(※) | 90度・70度(合計160度) |

なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。

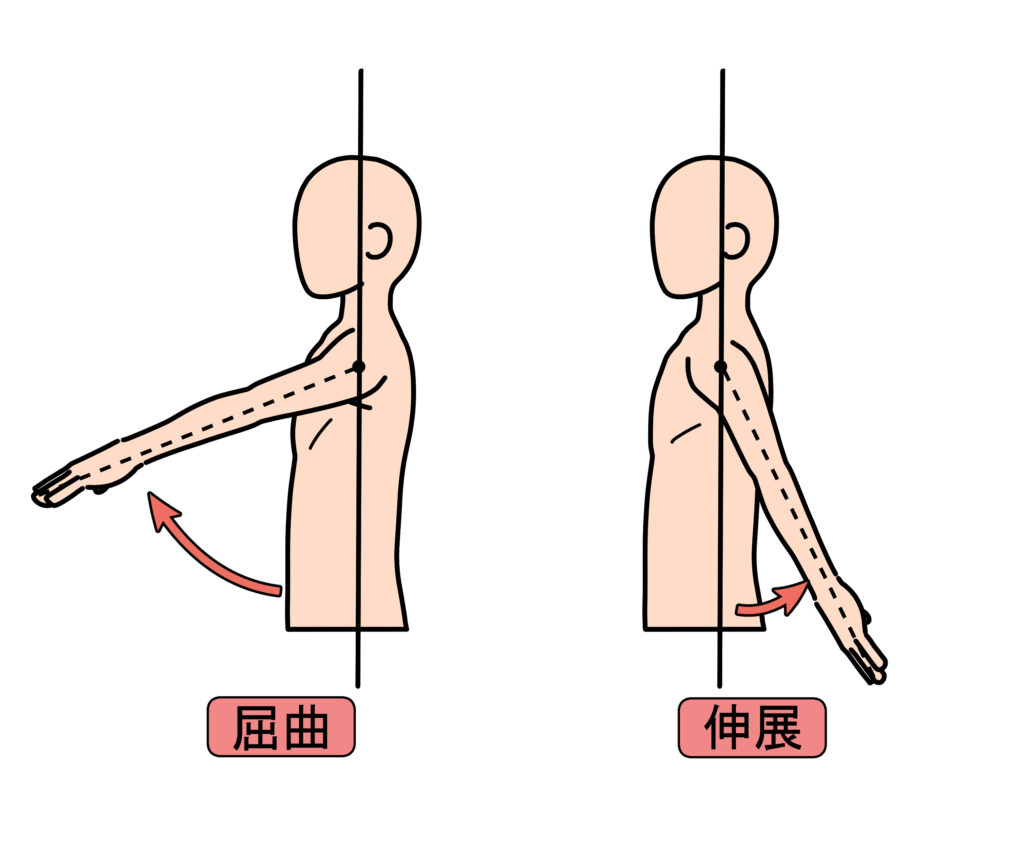

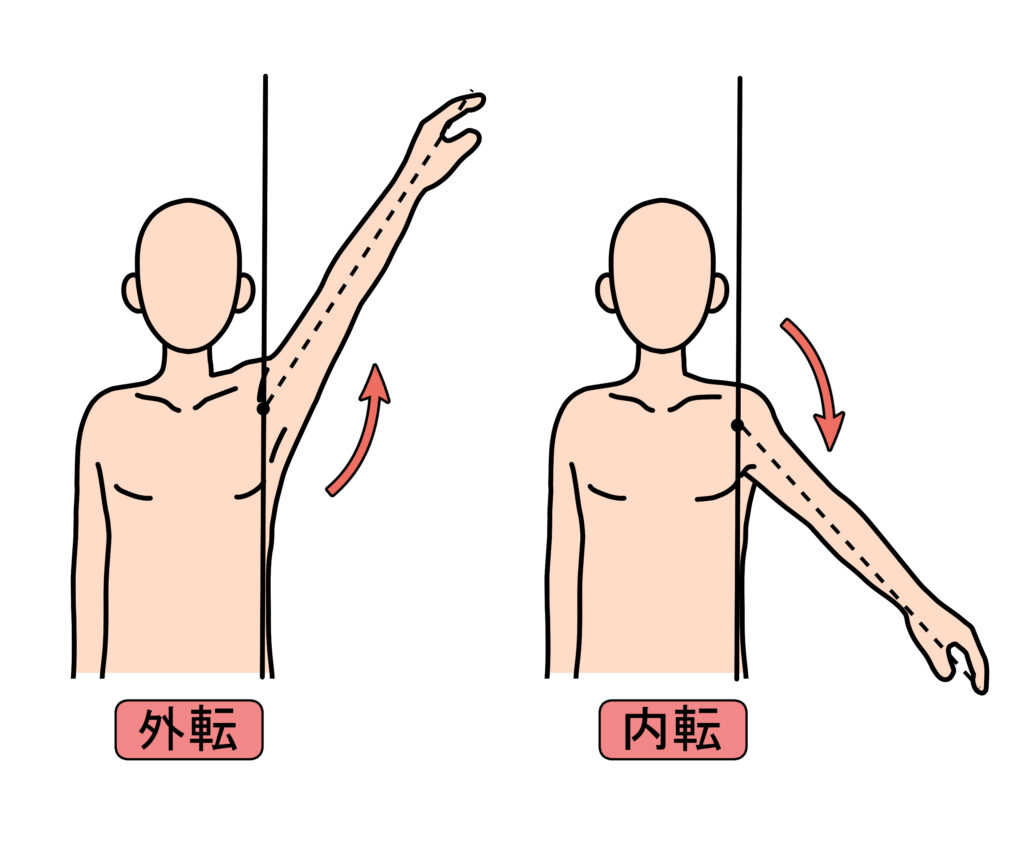

肩関節の運動

肘関節の運動

【参考運動を用いる場合】

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。

可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。

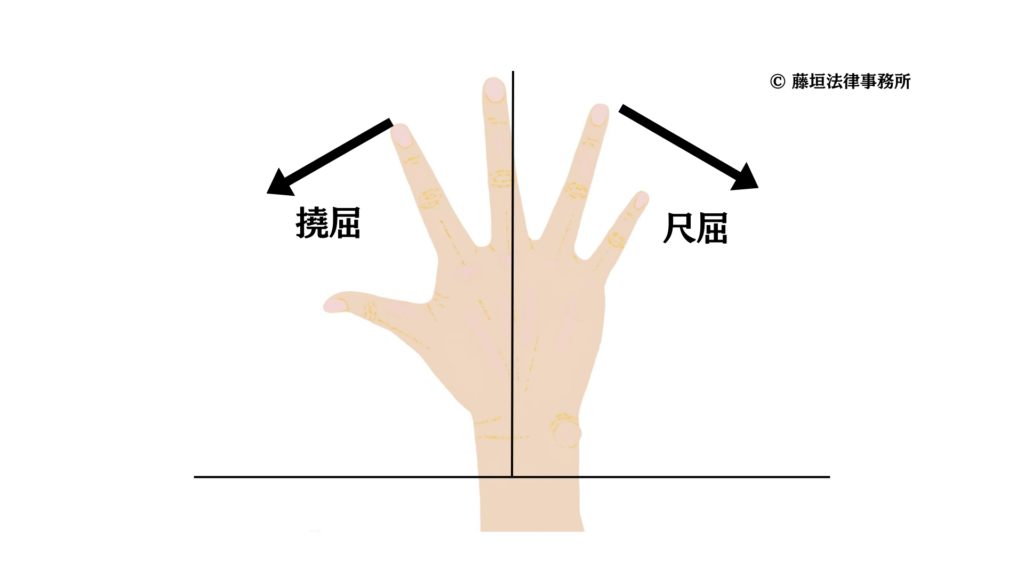

| 関節 | 参考運動 | 参考可動域角度 |

| 肩関節① | 伸展(後方拳上) | 50度 |

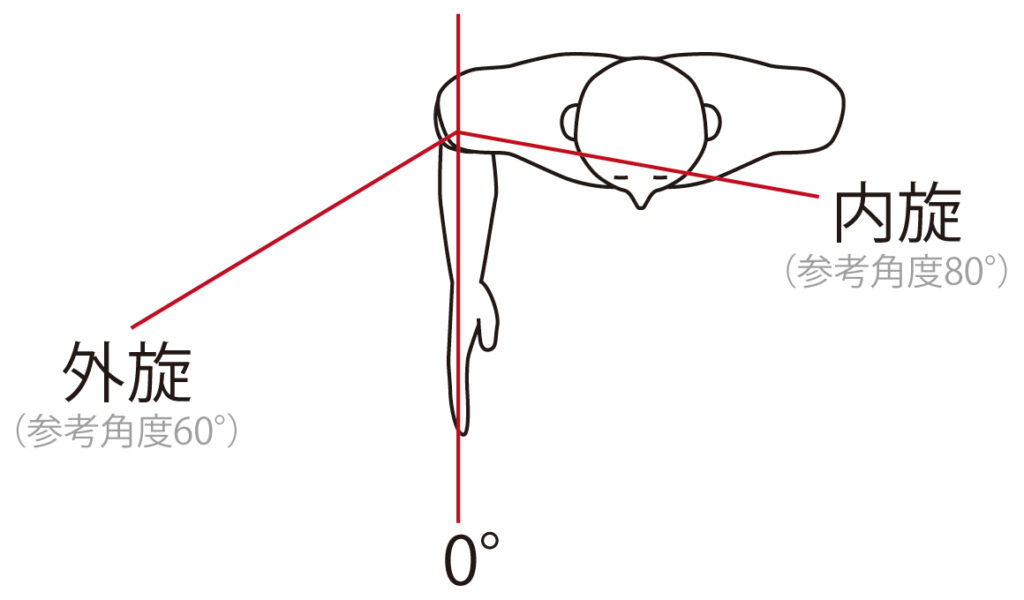

| 肩関節② | 外旋・内旋 | 60度・80度(合計140度) |

| 手関節① | 橈屈 | 25度 |

| 手関節② | 尺屈 | 55度 |

【上肢の変形障害】

①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節とは,骨折した部位が変形癒合し,関節でない部分が曲がって関節のようになってしまった状態を指します。関節のようだが関節ではない,ニセの関節というべきものです。

偽関節に関する後遺障害は2つの種類があり,硬性補装具を必要とするかどうかにより区別されます。硬性補装具を要する場合,以下の等級に該当します。

| 等級 | 基準 |

| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

2.橈骨及び尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

②偽関節を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |

「偽関節を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの

2.橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの

3.橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③長管骨に変形を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

「長管骨に変形を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)

2.橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)

3.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

4.橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの

5.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

6.上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの

7.橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの

8.上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの

(「障害認定必携」より引用 再掲)

【手指の欠損障害】

①「手指を失ったもの」

| 等級 | 基準 |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |

| 7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指またはおや指以外の4の手指を失ったもの |

| 8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指またはおや指以外の3の手指を失ったもの |

| 9級12号 | 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの |

| 11級8号 | 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの |

| 12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |

「手指を失ったもの」とは,以下の場合を指します。

1.手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

2.親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもの

(「障害認定必携」より引用)

②「手指の一部を失ったもの」

| 等級 | 基準 |

| 13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |

| 14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

1指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含む)がX線写真より確認できるものを指します。

【手指の機能障害】

①「手指の用を廃したもの」

| 等級 | 基準 |

| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

「手指の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

2.中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの

3.親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの

4.手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの

(「障害認定必携」より引用 再掲)

②「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」

| 等級 | 基準 |

| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.遠位指節間関節が強直したもの

2.屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

LINE相談24時間受付中

下肢・足指に関する後遺障害認定の種類と基準

下肢は,人体の股関節より下の部位をいい,具体的には大腿骨,下腿(脛骨及び腓骨),足根骨,中足骨で構成されます。交通事故の結果,骨折や脱臼が生じるなどした場合に,治療を尽くしても事故前の状態には戻らず,後遺障害の対象となることがあります。

下肢及び足指の後遺障害としては,以下のものが挙げられます。

下肢の後遺障害

| 欠損障害 | 下肢の一部分を失ったことに関する後遺障害 |

| 機能障害 | 関節(股関節、膝関節、足関節)の動きに制限が生じたことに関する後遺障害 |

| 変形障害 | 下肢の骨折部が曲がったまま癒合するなどした結果,変形が生じたことに関する後遺障害 |

| 短縮障害 | 下肢(股から足までの間)の長さが短くなったことに関する後遺障害 |

足指の後遺障害

| 欠損障害 | 足指の一部分を失ったことに関する後遺障害 |

| 機能障害 | ①足指の関節の動きに制限が生じたことに関する後遺障害 ②足指の一部を失ったうち,欠損障害に該当しないものに関する後遺障害 |

【下肢の欠損障害】

①両下肢を失った場合

| 等級 | 基準 |

| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

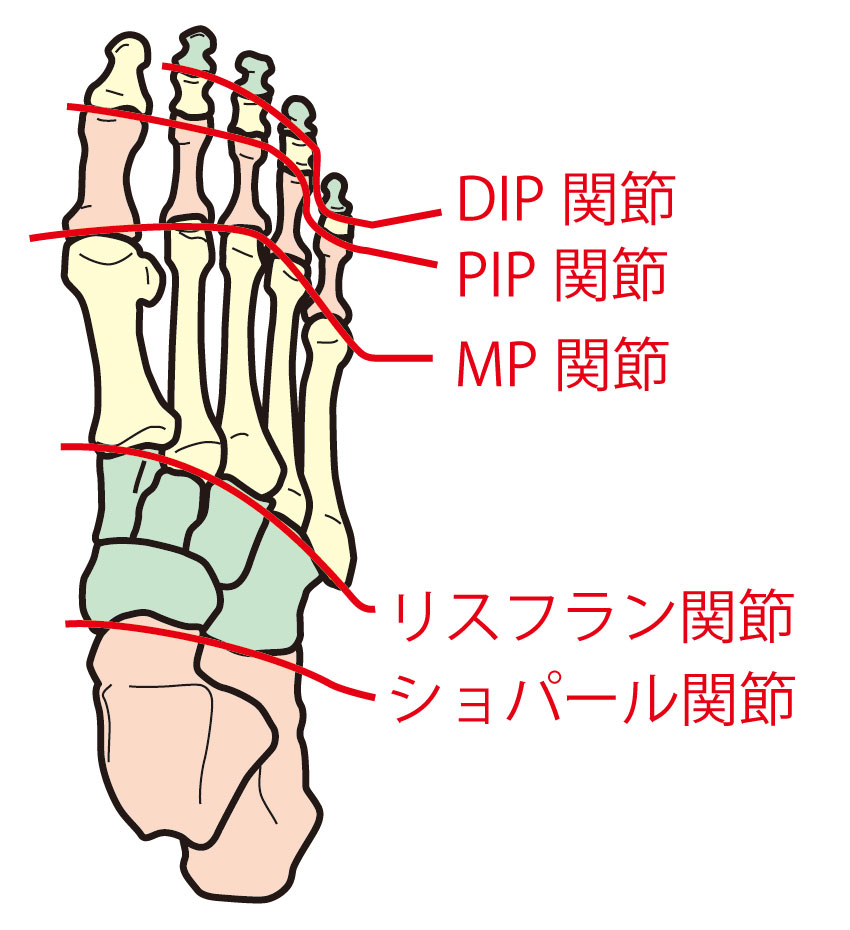

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

②1下肢を失った場合

| 等級 | 基準 |

| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

③具体的な認定基準

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合

1.股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの

2.股関節とひざ関節との間において切断したもの

3.ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合

1.ひざ関節と足関節との間で切断したもの

2.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合

1.足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの

2.リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離団したもの

(「障害認定必携」より引用)

【下肢の機能障害】

①下肢の用を全廃したもの

| 等級 | 基準 |

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

「下肢の用を全廃したもの」とは,以下の場合を指します。

3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の全てが強直(※)した場合

(3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直した場合も含まれる)

※「強直」:関節が全く可動しない場合,又はこれに近い状態(※※)である場合

※※「これに近い状態」:自動の可動域が10%以下になった場合

②関節の用を廃したもの

| 等級 | 基準 |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

「関節の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節が強直したもの

2.関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態(※)にあるもの

3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

※「これに近い状態」とは,自動の可動域が10%程度以下になった場合を指します。

(例)健側の可動域が150度の場合,患側の可動域が15度以下であれば関節の用廃となる

③関節の機能に著しい障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの

④関節の機能に障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

「関節の機能に障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

⑤動揺関節

動揺関節とは,骨折部の癒合不全や靭帯の断裂などが原因となって,関節の安定性が失われてしまったために,関節がグラグラして安定しなかったり,本来曲がらない方向に曲がってしまったりと,異常な関節運動の起きる状態を言います。膝関節の靭帯損傷に際して発生する場合が多く見られます。

自賠責保険の後遺障害等級認定基準には設けられていないものの,労災保険の認定基準に準じ,関節機能障害の一種として認定される運用となっています。

| 等級 | 基準 |

| 8級7号相当 (用廃) | 常に硬性補装具を必要とするもの |

| 10級11号相当 (著しい障害) | 時々硬性補装具を必要とするもの |

| 12級7号相当 (障害) | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |

⑥可動域の測定方法

【主要運動】

関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。

下肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。

| 関節 | 主要運動 | 参考可動域角度 |

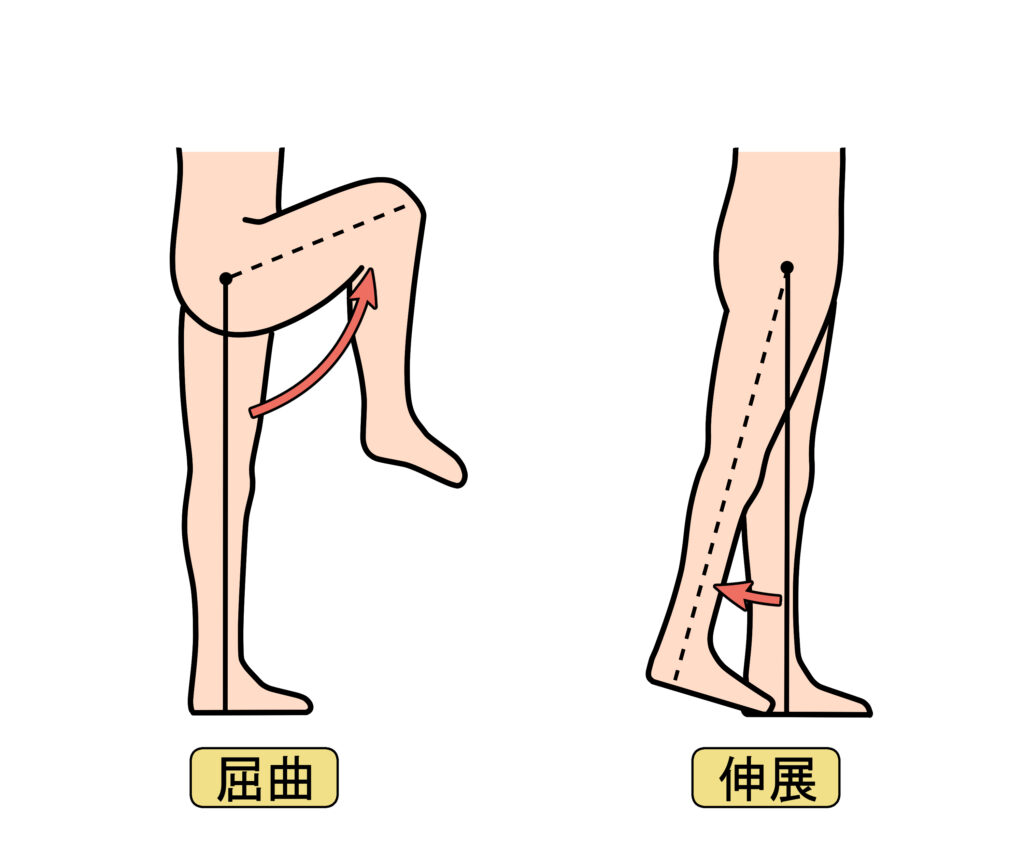

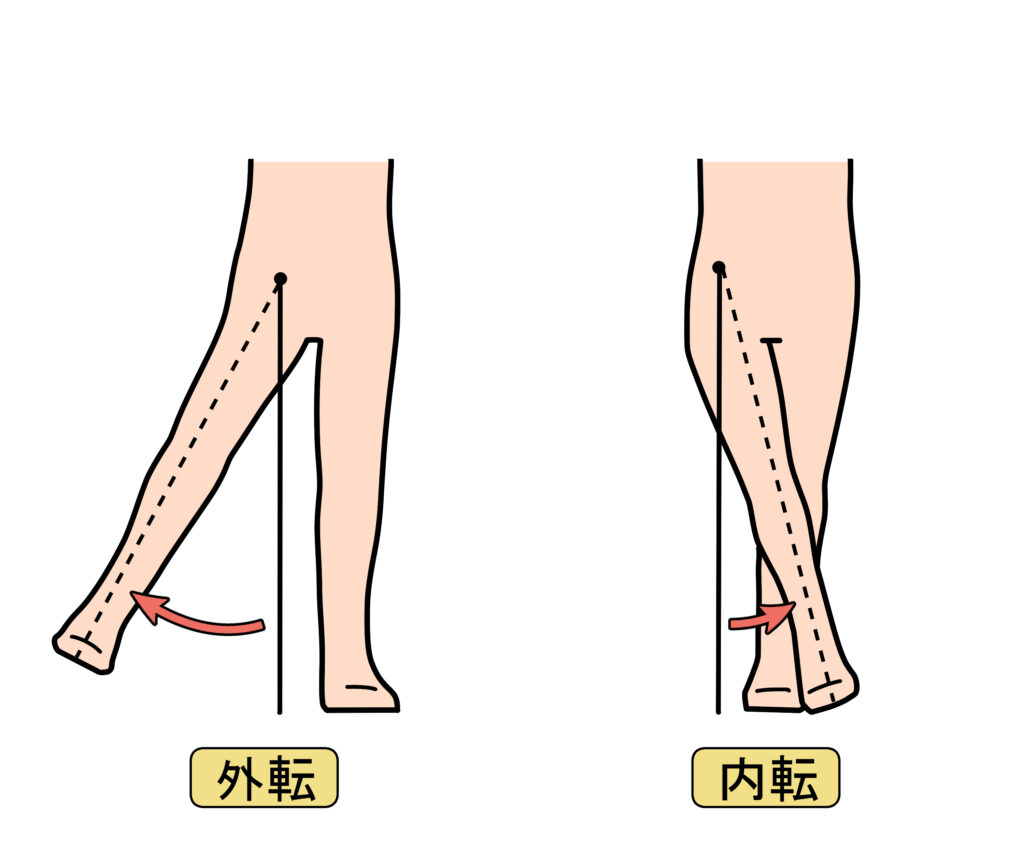

| 股関節① | 屈曲・伸展 | 125度・15度(合計140度) |

| 股関節② | 外転・内転 | 145度・20度(合計65度) |

| ひざ関節 | 屈曲・伸展 | 130度・0度(合計130度) |

| 足関節 | 屈曲(底屈)・伸展(背屈) | 45度・20度(合計65度) |

なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。

股関節の主要運動

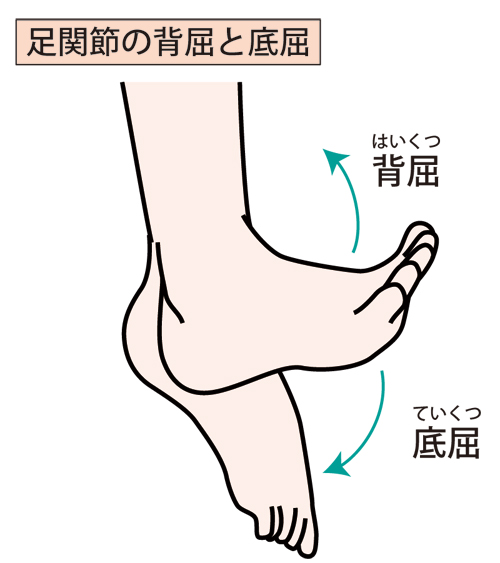

足関節の主要運動

【参考運動を用いる場合】

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。

可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。

| 関節 | 参考運動 | 参考可動域角度 |

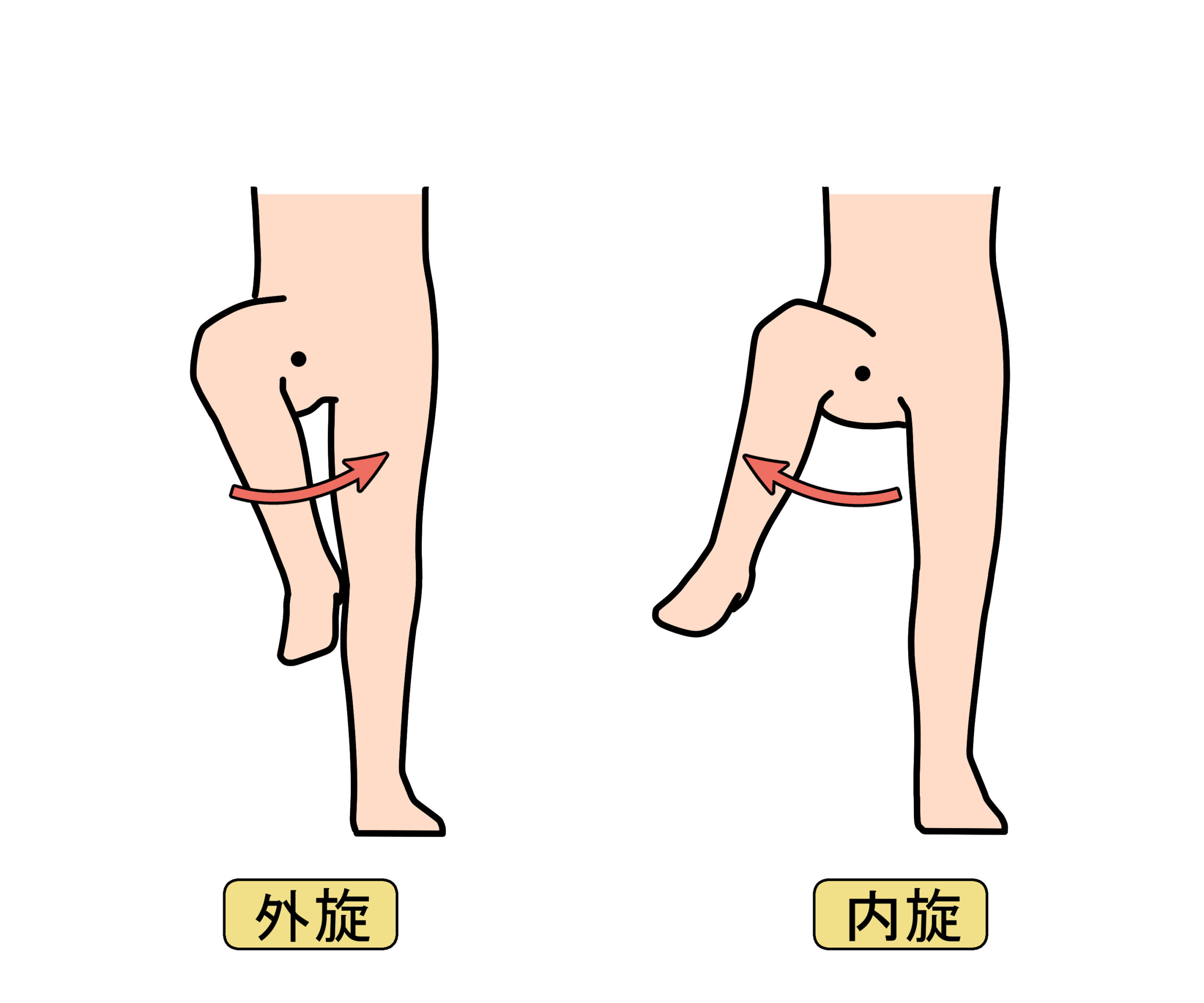

| 股関節 | 外旋・内旋 | 45度・45度(合計90度) |

【下肢の変形障害】

①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節とは,骨折した部位が変形癒合し,関節でない部分が曲がって関節のようになってしまった状態を指します。関節のようだが関節ではない,ニセの関節というべきものです。

偽関節に関する後遺障害は2つの種類があり,硬性補装具を必要とするかどうかにより区別されます。硬性補装具を要する場合,以下の等級に該当します。

| 等級 | 基準 |

| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

2.脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残し,常に硬性補装具を必要とするもの

3.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し,常に硬性補装具を必要とするもの

②偽関節を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |

「偽関節を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの

2.脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの

3.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③長管骨に変形を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

「長管骨に変形を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.大腿骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)

2.脛骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)

3.大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの

4.脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの

5.腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

6.大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

7.脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

8.大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの

9.脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの

10.大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの

【下肢の短縮障害】

| 等級 | 基準 |

| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

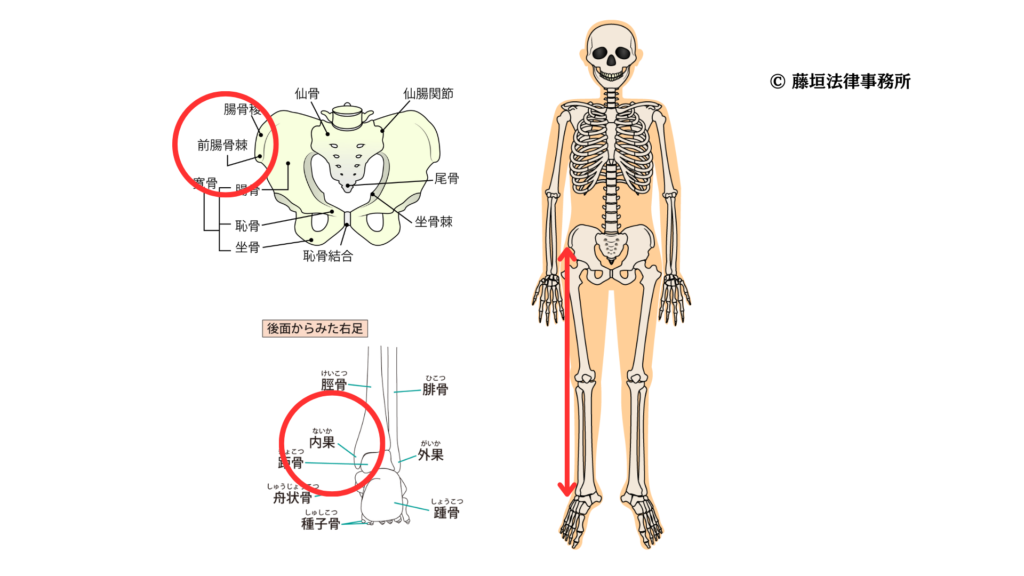

下肢の短縮は,上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを健側の下肢と比較して等級認定を行います。

【足指の欠損障害】

| 等級 | 基準 |

| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |

| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |

| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの 第2の足指を含み2の足指を失ったもの 第3の足指以下の第3の足指を失ったもの |

| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

「足指を失ったもの」とは,足指を中足指節関節から失ったことを指します。つまり,足指をすべて失った場合を指すことになります。

(「障害認定必携」より引用)

【足指の機能障害】

| 等級 | 基準 |

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

「足指の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

2.親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの

3.親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの

4.親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの

5.親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの

LINE相談24時間受付中

眼に関する後遺障害認定の種類と基準

眼球の後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

| 視力障害 | 視力の低下に関する後遺障害 |

| 調節機能障害 | ピントを合わせる機能に関する後遺障害 |

| 運動障害 | 眼球の動きに制限が生じたり,複視が生じたりする後遺障害 |

| 視野障害 | 視野の広さに制限が生じる後遺障害 |

まぶしさを調節する機能に障害(外傷性散瞳)が生じる場合,別途後遺障害等級が認定されることがあります。

また,まぶたに関する後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

| 欠損障害 | まぶたの全部又は一部を失ったことに関する後遺障害 |

| 運動障害 | まぶたの開閉をするための運動機能に制限が生じる後遺障害 |

【視力障害】

失明及び視力低下が生じた場合に認められる後遺障害です。

視力障害に関する具体的な後遺障害等級は,以下の通りです。

①両眼の視力障害

| 等級 | 基準 |

| 1級1号 | 両眼が失明したもの |

| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |

| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

②1眼の視力障害

| 等級 | 基準 |

| 8級1号 | 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの |

| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |

| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |

| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |

③注意事項

【失明について】

失明とは以下のいずれかの場合をいいます。

「失明」とは

①眼球を失ったもの

②明暗が分からないもの

③明暗がようやく分かる程度のもの

明暗が分かるかどうかは,以下の2つの能力を基準に判断します。

・光覚弁

→暗室にて,面前でペンライト等の照明を点滅させたとき,明暗が弁別できる能力

・手動弁

→面前で手の平を上下左右にゆっくり動かしたとき,動きの方向を弁別できる能力

【視力について】

後遺障害等級の対象とする視力は,矯正視力を指します。そのため,眼鏡やコンタクトレンズなどを着用した状態の視力を基準に判断されます。

【両眼に障害がある場合の等級】

両眼に視力の障害がある場合,1眼ごとの視力障害とどちらを認定すべきかが問題となりますが,この点のルールは以下の通りです。

両眼に障害がある場合

①両眼の視力障害に関する等級で認定し,1眼ごとの等級を併合することはしない

②両眼の等級よりもいずれか1眼の等級の方が上位である場合,1眼のみに障害があるものとみなしてより上位の等級を認定する

(例1)

右が0.1,左が0.02の場合

両眼:6級1号

1眼:8級1号(左について)

→6級1号が認定される(①のルールにより)

(例2)

右が0.6,左が0.02の場合

両眼:9級1号

1眼:8級1号(左について)

→8級1号が認定される(②のルールにより)

したがって,両眼の等級が原則であり,1眼のみの方がこれより上位の場合には例外的に1眼の等級を認定する,ということになります。

【調節機能障害】

| 等級 | 基準 |

| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

「著しい調節機能障害」とは以下の場合を指します。

著しい調節機能障害

眼の調節力が損傷を受けなかった方の他眼に比して2分の1以下に減じたもの

(注意事項)

①両眼とも損傷を受けた場合,損傷していない眼の調節機能に異常がある場合は,年齢別の調整力と比較する

②以下のいずれかに当たる場合は障害認定されない

・損傷していない眼の調整力が1.5D以下であるとき

・55歳以上であるとき

5歳ごとの年齢別の調整力

| 年齢(歳) | 調整力(ジオプトリー(D)) |

| 15 | 9.7 |

| 20 | 9.0 |

| 25 | 7.6 |

| 30 | 6.3 |

| 35 | 5.3 |

| 40 | 4.4 |

| 45 | 3.1 |

| 50 | 2.2 |

| 55 | 1.5 |

| 60 | 1.35 |

【運動障害】

眼球の運動を維持する筋肉(眼筋)の一個又は数個が麻痺することにより,眼球が偏ってしまうことがあります。

この偏りによる注視野の減少や複視に関する障害が,運動障害です。

| 等級 | 基準 |

| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

「眼球に著しい運動障害を残すもの」

=眼球の注視野が2分の1以下に減じたもの

注視野とは

頭部を固定した状態で眼球を動かして直視できる範囲

平均値は単眼視で各方面50度,両眼視で各方面45度とされています。

「複視」は,1つの物体が2つに見えることをいい,以下の全てを満たす場合を指します。

「複視を残すもの」

1.本人が複視のあることを自覚していること

2.眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

3.ヘススクリーンテストにより患側の像が健側に比して5度以上離れた位置にあること

なお,10級と13級の差異は以下の通りです。

「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」(10級)

→正面視で複視が中心の位置にあること

「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」(13級)

→それ以外の場合

【視野障害】

| 等級 | 基準 |

| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |

| 13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |

「半盲症」とは

「半盲症」とは

視野の右半分又は左半分が欠損し,見えなくなってしまう症状をいいます。以下のような種類があります。

同側半盲:両眼の同じ側で半盲が生じる場合

異名半盲:両眼のそれぞれ反対側で半盲が生じる場合

また,視野の上半分または下半分が欠損する場合もあり,「水平半盲」といいます。

「視野狭窄」とは

「視野狭窄」とは

視野が狭くなる症状をいいます。以下のような種類があります。

同心性狭窄:中心部分ははっきり見えるが,周辺部分が見えない

不規則狭窄:視野の一部分が規則性のない形で狭くなる

「視野変状」とは

「視野変状」とは

半盲症や視野狭窄のほか,視野に異常が生じることをいいます。具体的には以下の内容があります。

暗転:視野の中に暗くて見えない部分が生じるもの

視野欠損:視野の一部が見えなくなる状態

【散瞳】

散瞳とは,瞳孔の動きに異常が生じた結果,まぶしさを感じてしまうものをいいます。

瞳孔は,光の刺激を受けると小さくなり,眼に取り込む光の量を調節する機能を有します。これを対光反射と言いますが,対光反射に異常が生じると瞳孔が開いた状態(=散瞳)となり,光の刺激を弱めることができずまぶしさを感じてしまいます。

外傷性散瞳に関する後遺障害等級は,以下の通りです。

【両眼】

| 等級 | 基準 |

| 11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |

| 12級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |

【1眼】

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |

| 14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |

【まぶたの欠損障害】

| 等級 | 基準 |

| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

【具体的基準】

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは

まぶたを閉じた場合に角膜(眼球の色がある部分を覆う膜)を完全に覆えない程度のもの

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは

まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、球結膜(白目)が露出してしまう場合

「まつげはげを残すもの」とは

まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげはげを残すもの

【まぶたの運動障害】

| 等級 | 基準 |

| 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

【具体的基準】

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

①まぶたを開けた時にまぶたが完全に瞳孔(黒目)を覆ってしまうもの

②まぶたを閉じたときに角膜(眼球の色がある部分を覆う膜)を完全に覆えないもの

LINE相談24時間受付中

耳に関する後遺障害認定の種類と基準

耳の後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

| 機能障害 | 聴力の喪失・低下に関する後遺障害 |

| 欠損障害 | 耳の大部分を失ったことに関する後遺障害 |

| 耳鳴り | 耳の中でのみ雑音が生じることに関する後遺障害 |

| 耳漏 | 外傷により耳漏(分泌物)がある場合の後遺障害 |

【聴力障害】

聴力障害は,「純音聴力レベル」の平均値及び「明瞭度」の最高値を基準に判断されます。

「純音聴力レベル」とは

音波の基本的なもの(=純音)に対する聴こえ方の程度。音が聴こえるかどうか

「明瞭度」とは

言語の音声(語音)に対する聴こえ方の程度。言葉を聞き取れるかどうか

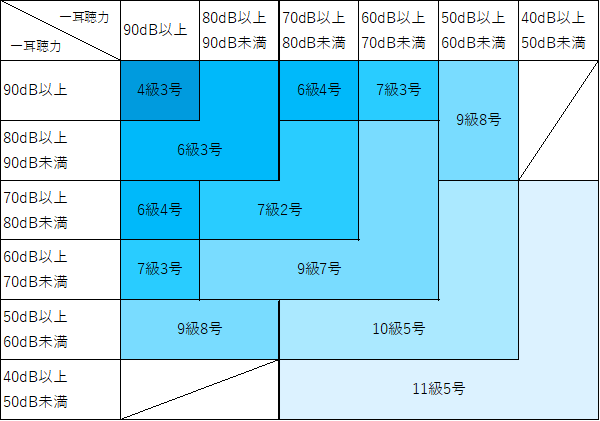

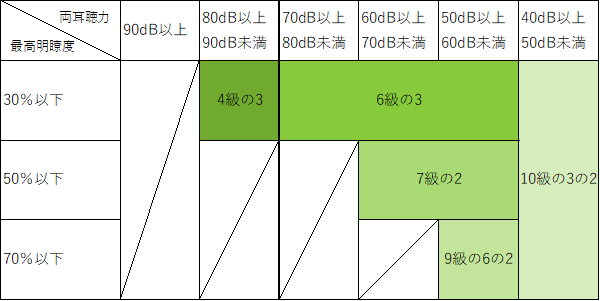

具体的な等級及び認定基準は以下の通りです。

| 等級 | 基準 |

| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの ①両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ①両耳の平均純音聴力レベル80dB以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの |

| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |

| 7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ①両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |

| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |

| 9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ①両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |

| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |

| 10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの ①両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの ②両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |

| 11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |

【一耳の聴力ともう一耳の聴力の関係】

【両耳聴力と最高明瞭度の関係】

【欠損障害】

| 等級 | 基準 |

| 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

「耳殻の大部分の欠損」とは,以下の場合を指します。

「耳殻の大部分の欠損」

耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したもの

ここで「耳殻」とは,耳のうち外に張り出て飛び出している部分をいいます。

一般的に「耳」と呼ぶ楕円形の部位全体を指します。

なお,耳殻の欠損障害が醜状障害にも該当する場合,いずれか上位の等級が認定されます。

【耳鳴り】

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |

| 14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの |

【具体的基準】

「難聴に伴い」とは(12級)

①耳鳴りが存在すると思われる純音聴力レベルが,他の純音聴力レベルと比べて低下している場合

②平均純音レベルが40dB未満(=聴力の後遺障害等級)に満たなくてもよい

「著しい耳鳴り」とは(12級)

耳鳴りに係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合

「常時耳鳴りのあること」とは(14級)

耳鳴りが常時存在するものの,昼間外部の音によって耳鳴りが遮蔽されるため自覚症状が無く,夜間のみ耳鳴りの自覚症状を有する場合

「合理的に説明できるもの」とは(14級)

耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴りのあることが騒音暴露歴や音響外傷等から合理的に説明できること

【耳漏】

外傷による耳漏が生じ,手術で治療をしてもなお残った場合には,後遺障害等級認定の対象となります。

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 常時耳漏があるもの |

| 14級相当 | その他の耳漏があるもの |

LINE相談24時間受付中

鼻に関する後遺障害認定の種類と基準

鼻の後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

| 欠損障害 | 鼻を失ったことに関する後遺障害 |

| 機能障害 | 呼吸困難となったこと,嗅覚がなくなったことに関する後遺障害 |

【欠損障害】

鼻の後遺障害等級は,以下の1つのみが定められています。

| 等級 | 基準 |

| 9級5号 | 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの |

等級認定のためには,①鼻の欠損と②著しい機能障害の両方について基準を満たす必要があります。

①鼻の欠損

「鼻を欠損し」たとは,以下の場合を指します。

「鼻を欠損し」たとは

鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をしたこと

鼻は,上部に鼻骨と呼ばれる骨であり,鼻骨の下に軟骨部があります。軟骨部は,一般的に鼻と呼ぶ三角錐の形に隆起した部位を指すものと理解して差し支えないでしょう。

したがって,鼻の三角錐形の部分が全部又は大部分欠損した場合に,欠損障害に該当し得ることになります。

②著しい機能障害

鼻呼吸困難,または嗅覚脱失をいいます。

嗅覚の障害については,「嗅覚脱失」と「嗅覚減退」が挙げられますが,これらは「T&Tオルファクトメータ」(嗅覚測定用の基準臭)による検査で認知域値(においを判別・表現できる最低濃度)を測定し,判定されます。具体的な基準は以下の通りです。

「嗅覚脱失」認知域値5.6以上

「嗅覚減退」認知域値2.6以上5.5以下

このうち,著しい機能障害に位置付けられるのは「嗅覚脱失」となります。

ポイント

鼻の後遺障害等級として明記されているのは,欠損+著しい機能障害のみ

欠損は軟骨部の全部又は大部分を失ったこと

著しい機能障害は鼻呼吸困難又は嗅覚脱失

【外貌醜状障害】

①鼻の欠損との関係

鼻の欠損が生じる場合,同時に外貌の醜状障害に該当することが考えられます。その場合,欠損障害と醜状障害のいずれか上位の等級が認定されます。上位の等級のみが認定され,併合されないことに注意が必要です。

例えば,鼻を欠損して著しい機能障害が生じた場合,9級5号に認定されますが,同時に外貌の醜状障害として7級12号に該当する場合,上位の7級が認定されます。

②鼻の欠損に至らない場合

鼻の欠損(=全部又は大部分の欠損)には至らない程度の一部欠損は,別途醜状障害の対象となるかどうかの問題となります。醜状障害の基準を満たせば,12級14号の認定可能性があります。

【機能障害】

鼻の欠損を伴わない機能障害は,以下の等級に該当する可能性があります。

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 嗅覚脱失 鼻呼吸困難 |

| 14級相当 | 嗅覚減退 |

「嗅覚脱失」及び「嗅覚減退」の基準は,上記と同様です。

「嗅覚脱失」とは

T&Tオルファクトメーターによる検査の認定域値5.6以上

「嗅覚減退」とは

T&Tオルファクトメーターによる検査の認定域値2.6以上5.5以下

LINE相談24時間受付中

口に関する後遺障害認定の種類と基準

口に関する後遺障害には,以下の種類があります。

| そしゃく機能障害 | 口を開けたり物を噛んだりする能力に制限が生じる後遺障害 |

| 言語機能障害 | 発声できる音に制限が生じる後遺障害 |

| 歯牙障害 | 歯が欠損したことに関する後遺障害 |

| 味覚障害 | 味覚を感じられなくなったことに関する後遺障害 |

【そしゃく障害】

①認定基準

【そしゃくと言語の両方に障害がある場合】

| 等級 | 基準 |

| 1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |

| 4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |

【そしゃく又は言語の一方に障害がある場合】

| 等級 | 基準 |

| 3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |

| 6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |

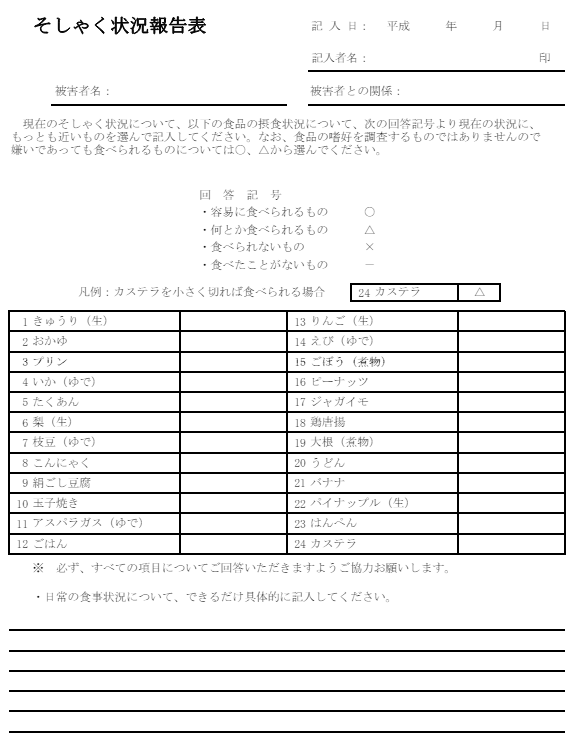

②そしゃく機能の判断方法

そしゃく機能の障害については,以下の点を基準に総合的に判断します。

| 上下咬合 | 咬合(こうごう かみ合わせの意)のズレなど |

| 排列状態 | 歯並びのズレや不足など |

| 下顎の開閉運動 | 歯をかみしめることができる程度など |

これらの判断に当たっては,以下のような点を考慮します。

そしゃく機能の判断要素

・画像所見(他覚的所見)があること

・他覚的所見と対応するそしゃく状況があること

そしゃく状況に関しては,「そしゃく状況報告書」を踏まえた判断が一般的です。そしゃく状況報告書とは,被害者やその家族が,食べられる食材の内容や程度を記載するものです。

③各基準の具体的内容

「そしゃく機能を廃したもの」

=流動食以外は摂取できないもの

「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」

=粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの

「そしゃく機能に障害を残すもの」

=以下のいずれかの場合

①固形食物の中にそしゃくができないものがあること(※)

②そしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合(※※)

(※)ごはん,煮魚,ハム等はそしゃくできるが,たくあん,らっきょう,ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあるなど

(※※)不正咬合,顎関節の障害,開口障害など,そしゃくできないものがあることの原因が医学的に確認できる場合

【言語障害】

①認定基準

【そしゃくと言語の両方に障害がある場合】

| 等級 | 基準 |

| 1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |

| 4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |

【そしゃく又は言語の一方に障害がある場合】

| 等級 | 基準 |

| 3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |

| 6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |

②言語機能の判断方法

言語機能の障害は,語音(特に子音)の発音にどの程度の制限が生じたかを基準に判断されます。

子音は,以下の4種類に分けることができます。

子音の4種類

①口唇音(ま行音,ぱ行音,ば行音,わ行音,ふ)

②歯舌音(な行音,た行音,だ行音,ら行音,さ行音,しゅ,し,ざ行音,じゅ)

③口蓋音(か行音,が行音,や行音,ひ,にゅ,ぎゅ,ん)

④喉頭音(は行音)

これら4種類の子音それぞれについて,発音不能なものがあるか,何種類あるか,といった点を踏まえ,言語機能の障害の程度を判断します。

③各基準の具体的内容

「言語の機能を廃したもの」

=4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のもの

「言語の機能に著しい障害を残すもの」

=4種の語音のうち,2種の発音不能のもの又は綴音機能(語音を一定の順序に連結すること)に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないもの

「言語の機能に障害を残すもの」

4種の語音のうち,1種の発音不能のもの

【歯牙障害】

①認定基準

| 等級 | 基準 |

| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 13級4号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

②歯牙障害の判断方法

歯牙障害は,歯科補綴を加えた歯の数によって等級が認定されます。

「歯科補綴を加えたもの」とは

=現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴

「著しく欠損した」とは

歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を欠損したもの

「補綴」とは

歯が喪失したり欠損したりしたところを,クラウン(歯全体を覆う被せ物)や入れ歯などの人工物で補うこと

【留意事項】

①認定対象になる歯の条件

→認定対象となる歯は,永久歯を指します。乳歯や含まれず,いわゆる親知らずも含まれません。ただし,乳歯が欠損したことで永久歯の萌出が見込めない場合は含まれます。

②喪失した歯の数より補綴した義歯の数が多い場合

→喪失した歯牙が大きい場合や歯間が広かった場合など,喪失した歯の数よりも多くの補綴を要した場合,等級の認定は喪失した歯の数によって判断されます。

(例)4本を喪失したが,5本の補綴をした場合,4本の歯科補綴として14級2号を認定する

③ブリッジなどで失った歯以外を切除した場合

→交通事故で失った歯の補綴に際して,ブリッジを設ける目的などで他の歯を切除した場合,歯冠部の4分の3以上切除していれば,歯科補綴を加えた本数に含みます。

(例)交通事故で2本喪失したところ,両側2本の歯にブリッジを施した場合,4本の歯科補綴として14級2号を認定する

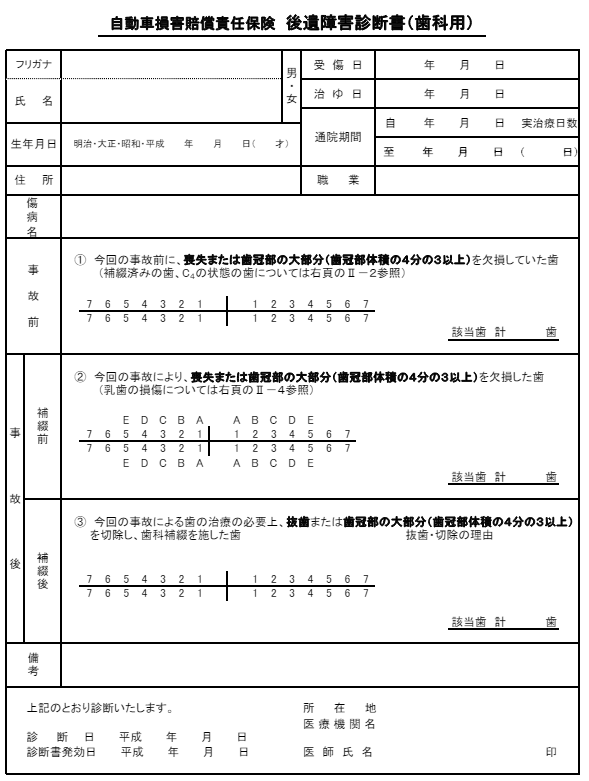

③歯牙障害に関する診断書

歯牙障害については,歯科用の後遺障害診断書を用いて主治医の記載を依頼します。

【味覚障害】

①判断基準

| 等級 | 基準 |

| 12級相当 | 味覚脱失 |

| 14級相当 | 味覚減退 |

②判断方法

味覚については,基本4味質(甘味,塩味,酸味,苦味)を感じる能力を基準に判断します。

「味覚脱失」とは

=頭部,顎周囲組織の損傷,舌の損傷によって基本4味質すべてが認知できない場合

「味覚減退」とは

=頭部,顎周囲組織の損傷,舌の損傷によって基本4味質のうち1味質以上を認知できない場合

LINE相談24時間受付中

内臓に関する後遺障害認定の種類と基準

内臓の後遺障害は,基本的に「胸腹部臓器の機能障害」に関する等級の問題となります。

その後遺障害等級の種類は以下の通りです。

| 等級 | 基準 |

| 要介護1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 要介護2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |

| 11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |

| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

個別の臓器について,どのような基準を満たせばどのような等級に該当するかは,それぞれ定められているため,以下詳細を解説します。

【呼吸器】

肺などの呼吸器に関する後遺障害等級については,以下の3種類の検査方法による測定値を基準とするのが通常です。

【呼吸機能に関する検査】

①動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査

②スパイロメトリーの検査+呼吸困難の程度

③運動負荷試験

原則として①の検査結果を基準にしますが,②③の検査結果による等級が①による等級よりも上位の場合,上位の等級が認定されます。

①動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査

動脈から血を採取し,酸素や二酸化炭素のガス濃度を測定する検査です。

動脈血酸素分圧が低いほど,酸素の濃度が低く,障害が重大であることを意味します。

動脈酸素分圧ごとの後遺障害等級

【動脈酸素分圧50Torr以下の場合の等級】

| 等級 | 基準 |

| 要介護1級2号 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの |

| 要介護2級2号 | 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの |

| 3級4号 | 上記のいずれにも該当しないもの |

【動脈酸素分圧50Torr~60Torrの場合の等級】

| 等級 | 基準 |

| 要介護1級2号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外(※)+呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの |

| 要介護2級2号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外+呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの |

| 3級4号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外+上記のいずれにも該当しないもの |

| 5級3号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内のもの |

(※)動脈炭酸ガス分圧の限界値範囲は,37Torr~43Torrの間にあることを指します。限界値範囲外の場合,肺の換気機能に異常の生じていることが見込まれます。

【動脈酸素分圧60Torr~70Torrの場合の等級】

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外 |

| 9級11号 | 上記の基準に該当しないもの |

【動脈酸素分圧70Torrを超える場合の等級】

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの |

要介護の基準

「常時介護が必要なもの」とは

=生活全般において介護が必要な状態にあること

「随時介護が必要なもの」とは

=日常生活の一部の動作について介護や看視,声かけが必要な状態のこと

②スパイロメトリーの検査+呼吸困難の程度

スパイロメトリーとは,肺活量などを測定する検査です。

具体的には,以下の検査の結果を基準に後遺障害等級認定がなされます。

「%1秒量」

=最初の1秒間に吐き出した空気量

「%肺活量」

=平均的な肺活量と比べて何%の肺活量があるか

これらの検査結果と呼吸困難の程度の組み合わせにより,後遺障害等級が区別されます。

等級と認定基準一覧

【%1秒量35以下又は%肺活量40以下の場合】

①呼吸困難が高度

| 等級 | 基準 |

| 要介護1級2号 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの |

| 要介護2級2号 | 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの |

| 3級4号 | 上記のいずれにも該当しないもの |

②呼吸困難が中等度

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 中等度の呼吸困難が認められるもの |

③呼吸困難が軽度

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 軽度の呼吸困難が認められるもの |

【%1秒量35~55又は%肺活量40~60の場合】

①呼吸困難が高度又は中等度

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 中高度または中等度の呼吸困難が認められるもの |

②呼吸困難が軽度

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 軽度の呼吸困難が認められるもの |

【%1秒量55~70又は%肺活量60~80の場合】

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 高度、中等度または軽度の呼吸困難が認められるもの |

呼吸困難の程度に関する判断基準

| 高度 | 呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの |

| 中等度 | 呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同じように歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行ができるもの |

| 軽度 | 呼吸困難のため、健常者と同じようには階段の昇降ができないもの |

③運動負荷試験

運動負荷試験とは

=実際に運動をして心肺機能を確認する検査

(例)一定時間の歩行試験等

他の検査では後遺障害等級に該当しないものの,呼吸機能低下や呼吸困難があり,運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能障害があると認められる場合,11級10号の認定可能性があります。

もっとも,運動負荷試験での等級認定は,他の検査では後遺障害等級に該当しない場合のものであるため,認定は容易でない傾向にあります。主治医等による医学的意見やその根拠をより積極的に示すことが望ましいでしょう。

【循環器】

主に心臓の機能に障害が生じた場合,後遺障害等級認定の可能性が生じます。

具体的な機能障害としては,以下の内容が挙げられます。

循環器の機能障害

①心機能が低下したもの

②除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの

③房室弁又は大動脈弁を置換したもの

④大動脈に解離を残すもの

①心機能が低下したもの

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が中程度であるもの |

| 11級10号 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの |

「運動耐容能」とは

=運動の負荷に耐えることのできる能力をいい,どの程度の運動強度に耐えられるかによって区別をします。

運動・作業強度の指標には「METs」(メッツ)という単位を用い,この値が大きいほど運動強度が大きいものとなります。

「運動耐容能の低下が中程度であるもの」とは(9級)

=おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの

(例)

平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、平地を健康な人と同じ程度で階段を上るという身体活動が制限されるもの

「運動耐容能の低下が軽度であるもの」とは(11級)

=おおむね8METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの

(例)

平地で急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上に激しいか、急激な身体活動が制限されるもの

②除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 除細動器を植え込んだもの |

| 9級11号 | ペースメーカーを植え込んだもの |

③房室弁又は大動脈弁を置換したもの

人工弁に置換する手術を行った場合,後遺障害等級に該当します。

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |

| 11級10号 | 上記に該当しないもの |

④大動脈に解離を残すもの

大動脈は,心臓から出た血液が通る人体の中で最も太い血管ですが,その大動脈に亀裂が入った結果,血管壁の内膜が裂けてしまった状態を大動脈解離と言います。

大動脈解離が起きると,血管が裂けたことで新しい血管の通り道(偽腔)が生まれますが,偽腔の血流が止まっていない状態を「偽腔開存型」と言います。

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 偽腔開存型の解離を残すもの |

【腹部臓器】

腹部臓器は多数ありますが,臓器ごとにその機能低下の程度に応じた等級認定の可能性があります。

①食道の障害

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 食道の狭さくによる通過障害を残すもの |

以下のいずれにも該当する場合を指します。

「食道の狭さくによる通過障害を残すもの」とは

1.通過障害の自覚症状があること

2.消化管造影検査により,食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること

②胃の障害

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの |

| 9級11号 | 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの |

| 11級10号 | 消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの |

| 13級11号 | 噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失したもの |

「消化吸収障害」とは

以下のいずれかに該当するもの

1.胃の全部を亡失したこと

2.噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(※)が認められること

(※)①BMI20以下又は②事故前からBMI20以下の場合は体重が10%以上減少

「ダンピング症候群」とは

以下のいずれにも該当するもの

1.胃の全部または幽門部を含む胃の一部を亡失した

2.早期ダンピング症候群に起因する症状(※)または晩期ダンピング症候群に起因する症状(※※)が認められること

(※)食後30分以内に出現するめまい,起立不能等

(※※)食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感,めまい等

「胃切除術後逆流性食道炎」とは

以下のいずれにも該当するもの

1.胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと

2.胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状(胸焼け,胸痛,嚥下困難等)があること

3.内視鏡検査により食道にの胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見(びらん,潰瘍等)が認められること

③小腸の障害

小腸を大量に切除したもの

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 残存する空腸および回腸の長さが100センチメートル以下となったもの |

| 11級10号 | 残存する空腸および回腸の長さが100センチメートルを超え300センチメートル未満であり,消化吸収障害(低体重等)が認められるもの |

人工肛門を造設したもの

| 等級 | 基準 |

| 5級3号 | 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ,パウチなどの装着ができないもの |

| 7級5号 | 人工肛門を造設したうち,上記に該当しないもの |

小腸皮膚瘻を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 5級3号 | 瘻孔から小腸内容の全部または大部分が漏出し,小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの) |

| 7級5号 | 瘻孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するが,5級3号(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの)に該当しないもの 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね1日100ミリリットル以上で,パウチなどによる維持管理が困難であるもの |

| 9級11号 | 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね1日100ミリリットル以上だが,7級5号(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの)に該当しないもの |

| 11級10号 | 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの |

小腸の狭さくを残すもの

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 小腸に狭さくを残すもの |

「小腸に狭さくを残すもの」とは

次のいずれにも該当するもの

1.1か月に1回程度,腹痛,腹部膨満感,嘔気,嘔吐などの症状が認められること

2.単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められること

④大腸の障害

大腸を大量に切除したもの

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの |

人工肛門を造設したもの

| 等級 | 基準 |

| 5級3号 | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ,パウチなどの装着ができないもの |

| 7級5号 | 人工肛門を造設したうち,上記に該当しないもの |

大腸皮膚瘻を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 5級3号 | 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出し,大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの) |

| 7級5号 | 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するが,5級3号(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの)に該当しないもの 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね1日100ミリリットル以上で,パウチなどによる維持管理が困難であるもの |

| 9級11号 | 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね1日100ミリリットル以上だが,7級5号(=パウチなどによる維持管理が困難であるもの)に該当しないもの |

| 11級10号 | 瘻孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のもの |

大腸の狭さくを残すもの

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 大腸に狭さくを残すもの |

「大腸に狭さくを残すもの」とは

=次のいずれにも該当するもの

1.1か月に1回程度,腹痛,腹部膨満感などの症状が認められること

2.単純エックス線像において貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること

便秘を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 用手摘便を要すると認められるもの |

| 11級10号 | 上記の基準に該当しないもの |

便秘とは

=次のいずれにも該当するもの

1.排便反射を支配する神経の損傷がMRIやCTなどにより確認できること

2.排便回数が週2回以下の頻度であって,恒常的に硬便であると認められること

便失禁を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 完全便失禁を残すもの |

| 9級11号 | 常時おむつの装着が必要であるが,7級5号の基準に該当しないもの |

| 11級10号 | 常時おむつの装着が必要ではないものの,明らかに便失禁があると認められるもの |

⑤肝臓の障害

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 肝硬変 (ウイルスの持続感染が認められ,かつ,AST・ALTが持続的に低値であるものに限る) |

| 11級10号 | 慢性肝炎 (ウイルスの持続感染が認められ,かつ,AST・ALTが持続的に低値であるものに限る) |

⑥胆のうの障害

| 等級 | 基準 |

| 13級11号 | 胆のうを失ったもの |

⑦すい臓の障害

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |

| 11級10号 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの |

| 12級13号 | 軽微な膵液瘻を残したために皮膚に疼痛等が生じるもの(局部の神経症状) |

| 14級9号 | 軽微な膵液瘻を残したために皮膚に疼痛等が生じるもの(局部の神経症状) |

外分泌機能:膵液(消化液)を腸に送り出す機能

「外分泌機能の障害」とは

次のいずれにも該当するもの

1.上腹部痛,脂肪便,頻回の下痢などの外分泌機能の低下による症状が認められること

2.BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと

3.ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと

4.アミラーゼまたはエラスターゼの異常低値を認めるもの

内分泌機能:ホルモンを血液中に送り出す機能

「内分泌機能の障害」とは

次のいずれにも該当するもの

1.異なる日に行った経口糖負荷試験で境界型または糖尿病型であることが2回以上確認されること

2.空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること

3.Ⅱ型糖尿病に該当しないこと

⑧ひ臓の障害

| 等級 | 基準 |

| 13級11号 | ひ臓を失ったもの |

⑨腹部臓器周辺のヘルニア

腹壁瘢痕ヘルニア,腹壁ヘルニア,鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残す場合,以下の後遺障害等級認定が考えられます。

もっとも,手術を行うことが通常であり,通常は多くは手術によりヘルニア内容の脱出は認めなくなることから,手術を試みたものの完治できない場合などが対象となります。

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの 立位をしたときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |

| 11級10号 | 重激な業務に従事した場合など腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |

【泌尿器】

①腎臓の障害

腎臓に関する後遺障害の等級は,以下の2点を踏まえて判断されます。

腎臓の後遺障害等級認定 基準となる要素

1.腎臓を失ったかどうか

2.GFR値(腎臓が血液をろ過して尿を作った量の値)

具体的な等級及び基準

【一側の腎臓を失ったもの】

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | GFR値が30ml/分を超え50ml/分以下のもの |

| 9級11号 | GFR値が50ml/分を超え70ml/分以下のもの |

| 11級10号 | GFR値が70ml/分を超え90ml/分以下のもの |

| 13級11号 | GFR値が90ml/分を超えるもの |

【腎臓を失っていないもの】

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | GFR値が30ml/分を超え50ml/分以下のもの |

| 11級10号 | GFR値が50ml/分を超え70ml/分以下のもの |

| 13級11号 | GFR値が70ml/分を超え90ml/分以下のもの |

②尿管,膀胱及び尿道の障害

尿路変向術を行ったもの

| 等級 | 基準 |

| 5級3号 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもので,尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ,パッド等の装着ができないもの |

| 7級5号 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもので上記に該当しないもの 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの |

| 9級11号 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの |

| 11級10号 | 外尿道口形成術を行ったもの 尿道カテーテルを留置したもの |

排尿障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 9級11号 | 膀胱の機能障害により残尿が100ミリリットル以上であるもの |

| 11級10号 | 膀胱の機能障害により残尿が50ミリリットル以上100ミリリットル未満であるもの 尿道狭さくのため糸状ブジーを必要とするもの |

| 14級 | 尿道狭さくのため,「シャリエ式」尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |

畜尿障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 7級5号 | 持続性尿失禁を残すもの 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため,終日パッド等を装着し,かつパッドをしばしば交換しなければならないもの |

| 9級11号 | 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため,常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの |

| 11級10号 | 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため,常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの 頻尿を残すもの |

「頻尿」とは

次のいずれにも該当するもの

1.器質的病変による膀胱容量の減少または膀胱・尿道の支配神経の損傷が認められること

2.日中8回以上の排尿が認められること

3.多飲などの他の原因が認められないこと

【生殖器】

①生殖機能を完全に喪失したもの

| 等級 | 基準 |

| 7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |

| 7級 | 【男性】 常態として精液中に精子が存在しないもの 【女性】 両側の卵巣を失ったもの 常態として卵子が形成されないもの |

②生殖機能に著しい障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 9級17号 | 【男性】 陰茎の大部分を欠損したもの 勃起障害を残すもの 射精障害を残すもの 【女性】 膣口狭さくを残すもの 両側の卵巣に閉塞・癒着を残すもの(※) 頸管に閉塞を残すもの(※) 子宮を失ったもの(※) |

「陰茎の大部分を欠損したもの」とは

陰茎を膣に挿入することができないと認められるもの

「勃起障害を残すもの」とは

以下のいずれかに該当するもの

1.夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること

2.支配神経の損傷など,勃起障害の原因となりうる所見が,神経系検査か血管系検査のいずれかにより認められること

「射精障害を残すもの」とは

次のいずれかに該当するもの

1.尿道または射精管が断裂していること

2.両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われていること

3.膀胱頚部の機能が失われていること

「膣口狭さくを残すもの」とは

陰茎を膣に挿入することができないと認められるもの

③生殖機能に障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 11級10号 | 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの |

産科的真結合線が10.5cm未満または入口部横径が11.5cm未満のもの が該当する

④生殖機能に軽微な障害を残すもの

| 等級 | 基準 |

| 13級 | 【男性】 一側の睾丸を失ったもの(睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む) 【女性】 一個の卵巣を失ったもの |

後遺障害認定に強い弁護士をお探しの方へ

後遺障害認定は、交通事故に関する金銭的補償の内容を決定的に左右するため、極めて重要な問題です。

将来の生活を守るためにも,十分な後遺障害等級認定と損害賠償を獲得する必要がありますので,その手段として弁護士への相談やご依頼は積極的にご検討されることをお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。

ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所